Рассказ мальчика, который летом 1941-го приехал в Минск погостить, но прожил всю войну в тетином доме в Тихом переулке, на месте которого теперь корпуса БНТУ.

Леонид Прокопчик – белорусский журналист, писатель, краевед. Родился в 1933 году в Москве, но всю войну провел с мамой в оккупированном Минске – этому периоду жизни и посвящены его воспоминания. Прокопчик работал агрономом, бригадиром, учителем, редактором на БТ. Автор нескольких краеведческих книг. Умер в 1998 году.

Где в Минске были настоящие Вилы

Долгое время на Комаровке клин между расходившимися от «Вил» (сейчас площадь Якуба Коласа) Логойским трактом (сейчас улица Коласа. – Ред.) и Пушкинской улицей (сейчас проспект Независимости. – Ред.) пустовал. Застраивать эту немалую в пределах города целину начали только в 1930-х годах. Тогда одновременно с десятком новых улиц и появился наш переулок – короткое ответвление в сторону центра от Тихой улицы, ныне улицы Богдана Хмельницкого.

Те самые «Вилы».

Мне Тихий переулок напоминал небольшую перенесенную в город деревню: улица без тротуаров и всякого покрытия, природный грунтовой песок, при каждом дворе – огород-садик, и в хлевах и хлевушках держали кур, свиней, коз, а кое-кто и коров. Словно в деревне, по утрам пели петухи, хозяйки топили печи и в парк Челюскинцев или на пустырь за Сельхозпоселком выгоняли стадо. Пожалуй, единственное, чем переулок отличался от настоящей деревни, это электричеством и радио в домах.

Как минчане во время войны дружили с немцами

Пора поведать о наших близких соседях по Тихому переулку – о немцах, штабистах-летчиках.

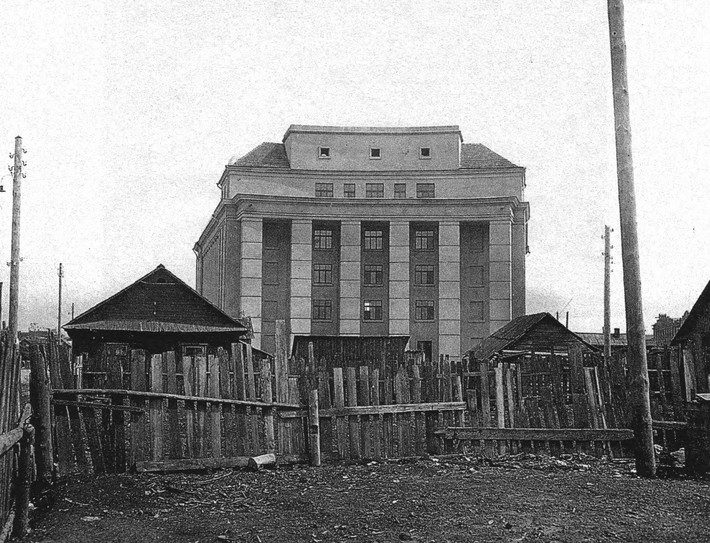

Четырехэтажное массивное здание Дома проектов, в котором в первые дни оккупации разместилась «люфтенгруппа», можно сказать, тоже стояло в нашем переулке. Первым делом немцы от нас отгородились – на высокие трехметровые столбы густо натянули колючую проволоку, а по земле уложили распущенные мотки той же колючки – ежи.

А наша коза Розалия, как ей и было положено, была упрямой и, кроме того, избалованной: веревки не признавала и, когда ее привязывали, объявляла голодовку. А не напасется Розка, не надоит мама и стакана молока, который коза давала. Так что Розка у нас паслась, гуляла свободно по стрельбищу.

И, конечно, Розка видела, что рядом за колючим забором зеленеет, кустится нетронутая трава, и иногда не выдерживала, прорывалась на заветные лужайки. Но, как правило, Розка недолго разгуливала по газонам. Заметив дерзкую нарушительницу, начальник караула тотчас командировал одного из часовых выловить, выдворить – нам входить за ограду запрещалось – ее с территории.

Поймать Розку удавалось не сразу. Когда ее нагоняли, она оборачивалась и яростно бодалась – этому научил ее я. Караульный звал на помощь проходившего мимо солдата, и, наконец, Розку ловили и, держа за рога и ошейник, выводили через будку и отдавали из рук в руки.

За услугу полагалась благодарность. Мама заворачивала в тряпицу или бумагу пару яиц, и я на виду у караульного, но так, чтобы офицеры не заметили, подкладывал сверток под доски мостка-тротуара. Отдежурив, вернувший козу часовой выходил уже без оружия и, стараясь, чтобы его никто не увидел, приседал на мосте и забирал предназначенное ему вознаграждение...

Роза свела меня с Лизой. Однажды Розалия перегородила дорогу рыжей немке, я подбежал и стащил вконец обнаглевшее животное на землю. Немка, произнеся «момент», раскрыла сумочку и неожиданно достала две галеты: одну дала мне, а вторую протянула Розке. Потом указала пальцем на наш дом и восхищенно воскликнула:

– Блюмен, о зеер шон блюмен! («Прекрасные цветы!»)

На следующий день я сорвал несколько георгинов и повел Розку на пастбище. Наверное, через час я увидел, как по мостку идет, издали улыбается рыжая немка. Я подбежал и вручил ей немного привядший букет.

Реакция немки была бурной – она обхватила меня, закружила и чмокнула в щеку: «Данке, данке шён!..» С этого дня началась наша дружба. Лиза казалась мне очень красивой. От нее всегда приятно пахло. Лиза постоянно улыбалась, по малейшему поводу заразительно смеялась, будто хотела поделиться хорошим настроением.

Наша дружба продолжалась около года, и вдруг Лиза перестала к нам ходить, и только через месяц мы узнали: Лиза заболела, что-то с желудком, ее отправили самолетом в Германию. Из дому, из Дрездена, Лиза прислала мне на адрес люфтенгруппы посылку.

В посылке оказались две цветные в клетку рубашки-ковбойки, бархатные, коричневые до колен штаны с кожаным ремешком, два носовых платка и – самое неожиданное – синий шерстяной берет с вышитыми поверху красными ягодами-бубочками и с помпоном. (На улицу я в этом берете так ни разу и не вышел – стеснялся.) Под беретом лежала картонная коробочка, вскрыли – а там темно-красный, усохший брикетик мармелада.

На самом дне посылки обнаружили незаклеенный конверт, а в нем фотографию: гляжу в объектив я, одиннадцатилетний, а рядом – ее рука на моем плече – улыбается «моя немка» Лиза.

Что было на месте Комаровского рынка и где была академическая свалка

Теперь о свалках и помойках. Большая академическая свалка находилась за главным корпусом Академии наук. Свалка, прежде всего, была книжной, попадались и папки с бумагами.

Очищая кабинеты и лаборатории, немцы, не утруждая себя, выбрасывали содержимое шкафов в открытые окна – правда, всегда в одну сторону, во двор. Но книги были научные, без картинок, что для нас тогда имело значение. Отбирая тома потолще, мы приносили их домой и использовали на растопку печей.

Двор Академии наук, июль 1944 года. Остатки той самой свалки.

Самой интересной и добычной была большая свалка во дворе Дома печати. На этой свалке нас интересовала прежде всего бумага: картон, тонюсенькая папиросная, простая чистая и белоснежная мелованная бумага.

Но зачем нам столько бумаги, как ее использовать? И тут вообще-то не очень предприимчивый Ленька предложил: «Бумагу можно продать».

Комаровский базар в то время представлял собой лишь вытоптанную с навесом и лотками посреди болотистого луга площадку. На роль зазывалы Ленька не подходил: голос тихий, и к тому же смущается, поэтому впереди двигался я и повторял: «Бумага, бумага, есть бумага». Потом я расширял рекламу, и голос мой звучал громче и бойчее: «Бумага, кому бумага на обертки, кому для писем! Имеем гладкую, лощеную!»

Нельзя сказать, чтобы бумага пользовалась на базаре большим спросом: чистую, для писем брали очень редко, а газет за день удавалось сбыть десятка два-три, не больше.

Деньгами – рублями и пфеннигами – рассчитывались редко и только городские, а сельские платили тем же товаром, который продавали. Бабки, торговавшие семечками, за одну галету платили пфенниг или отсыпали в карман граненую рюмочку семечек.

Но щедрее всех были западники: за одну, две газеты от них можно было получить горсть гороха, полстакана гречихи или с коптаром – с верхом – ложку творога. Или брал западник несколько газет и острым ножом раз – и отрезал ломтик от толстого розового куска сала...

Как я подкармливал Томаса из Гамбурга сырой свеклой

Стояла поздняя осень, когда на свалке Политехнического института я познакомился и подружился с Томасом. Вошел однажды во двор института, вижу, кто-то в сером пальто и берете – наши так не одевались – разгребает палкой мусор. Я тихонько свистнул, незнакомец обернулся, он оказался мальчиком, круглолицым, в очках и очень бледным. Он осмотрел меня, заулыбался и большими шагами – на ногах у него были коричневые ботинки на толстенной подошве – пошел, уминая рыхлый мусор, навстречу, а когда приблизился, протянул по-взрослому руку и сказал:

– Мих хайсе Томас! («Меня зовут Томас».)

Я недоуменно глядел на немецкого мальчика. Было ему лет 12-13. Откуда взялся штатский немец? Заметив мое удивление, паренек горько улыбнулся и распахнул длинное пальто. На клетчатой рубашке, на левой стороне груди ядовито желтела шестиконечная звезда с коротким, как выстрел, словом «Юда».

Мы знали, что означает такая латка. Шестиконечную звезду с черным ободком, аккуратную, явно фабричного производства, носили недавно появившиеся в Минске гамбургские – действительно вывезенные из немецкого города Гамбурга – евреи. Привезли их обманом, пообещав, что переправят в Голландию на постоянное жительство. В Минске багаж сразу конфисковали, свезли в общежитие Политехнического института и самих хозяев заставили перебирать, сортировать вещи. Поселили немецких евреев вместе с нашими в гетто, а на территорию Политехнического привозили на работу. Среди них оказался и Томас. Но мальчику давали поблажку – он мог не работать и гулять неподалеку.

Мы с Томасом почти свободно разговаривали: он, не зная ни слова по-русски, понимал мой немецкий. Наверное, неприметное усвоение немецких слов происходило благодаря нашему соседству с немцами.

Привозили Томаса не каждый день, но я, отправляясь в обход своих помоек, обязательно заходил и на свалку в Политехнический. В день нашего знакомства Томас достал из-под рубашки и протянул мне продолговатую эмалированную тарелку с синим ободком – мы ею пользуемся до сих пор.

Потом благодаря Томасу у нас появились столовые ножи из нержавеющей стали с круглыми узорными ручками, вилки, тяжелые столовые ложки, эмалированный кофейник... «Мама передала», – говорил он.

Я старался не оставаться в долгу и подкармливал Томаса. Отправляясь на помойку, я незаметно от мамы засовывал в карман блин для Томаса или брал из чугуна пару картошин в мундирах. Узнал он, что такое наши пресноки, хвалил, говорил, что ест, наконец, настоящий хлеб.

Как-то я увидел, что Томас подобрал свекольные очистки, побежал в туалет, помыл под краном и стал грызть, как морковку. Оказалось, что он очень любит сырую свеклу. Так что теперь я с вечера лазил в погреб, выбирал свеколину покраснее и приносил ему. Томас с аппетитом сгрызал ее – только рот и пальцы становились красными.

Однажды Томас достал из внутреннего кармана и отдал мне свою новую «красивую» латку-звезду – была у него запасная – и вдруг серьезно попросил: «Вспомни меня когда-нибудь».

В начале весны гамбургских евреев перестали привозить в Политехнический. Томаса я больше не видел. В 1943 году почти все немецкие евреи были расстреляны. В живых остались восемь мужчин. Хочется думать, что в их числе оказался и Томас.

Любовь на Комаровке

Близкое, растянувшееся на три года соседство с немцами для наших женщин не прошло бесследно.

Галина мама, Натка, отличалась от наших мам. Высшей положительной характеристикой человека для нее было определение «культурный»: хорошо одевается, обеспечен и непременно чистоплотен. Наши мамы отвечали далеко не всем этим требованиям, и потому огулом Натка зачисляла их в «простые». С непритворным сожалением она могла сказать о ком-то: «Женщина вроде неплохая и порядочная, но простая, слишком простая».

Натка устроилась на работу к немцам в люфтенгруппу. Что она там делала, кем работала – некоторое время оставалось тайной. Но постоянный пропуск, аусвайс, она получила и каждое утро семенила в своих лакирках к проходной. Там, сияя улыбкой, доставала из своего ридикюля аусвайс. Немцы любезно пропускали ее.

Специальности Натка не имела, немецкого не знала, поэтому мы предположили, и впоследствии это подтвердилось, что в штабе ей доверили уборку офицерских кабинетов. Натка заимела немца-хахаля – «сослуживца», шутили в переулке. Звали немца Генрихом. Был он высокий, белобрысый, лет сорока. Натка звала его «папочкой». Когда после работы они вместе шли из штаба, сразу же за проходной Натка без стеснения брала Генриха под руку и не спеша, на глазах у всех вела домой.

За Генрихом был закреплен стального цвета с откидным верхом «Опель». Иногда машина до полуночи стояла под окнами у Натки, Генрих с друзьями кутил. Играл патефон, подвыпившие офицеры громко пели и на крошечном пятачке между кроватью и диваном по очереди танцевали с Наткой. Потом «папочка» исчез, говорили, что его перевели на прифронтовой аэродром. Но уже через месяц у Натки появился новый «хахаль», Франк, тоже офицер из люфтенгруппы.

Но кто же мог подумать, что вслед за Наткой немцем из той же люфтенгруппы обзаведется наша тишайшая Софья Яковлевна. Правда, сразу стало известно, что ее немец – музыкант, и вообще все у них на почве музыки.

Софья Яковлевна Нортман была профессиональной пианисткой, до войны аккомпанировала на концертах, выступала на радио. Муж Софьи Яковлевны Семен Львович был военным инженером. Перед войной его перевели в Борисов, но, когда немцы заняли город, он домой не вернулся: видно, на что надеялась Софья Яковлевна, отступил вместе со своей саперной частью.

– Ха, ничего удивительного, что Людвик (так звали немца) клюнул, – объясняла соседкам Натка. – Он вообще не военный, в армии случайный человек, к тому же доверчив, как ребенок. Услыхал – Софья бренчит, и пришел. По-моему, он даже не замечает, как она выглядит...

Высокий, сутулый Людвик носил похожие на пенсне, без оправы, с золотой пружинкой на переносице очки, говорил тихо и, похоже, был ужасно стеснительный. Какую он, типичный интеллигент, занимал должность, не могла сказать даже Натка.

С пустыми руками Людвик редко являлся к Нортманам, обычно приносил аккуратный, перевязанный шпагатом пакет: бутерброды с маргарином, иногда с ветчиной или шпротами.

Обычно Людвик приходил в субботу, иногда в воскресенье. Сначала они на кухне пили чай с бутербродами. Потом переходили в зал. Людвика усаживали в кресло поближе к роялю. Софья Яковлевна по случаю воскресного музицирования надевала концертное, длинное, из черного бархата платье с белым атласным воротничком, садилась на круглую табуретку и играла, чаще без нот по памяти.

Иногда Софья Яковлевна приносила из спальни патефон, снимала со шкафа пластинки в потрепанных бумажных чехлах. Вместе с Людвиком они долго перебирали пластинки и, наконец, ставили на патефон и слушали.

Не изменилось отношение Людвика к Нортманам и после того, как Софье Яковлевне пришлось нашить латки: он приходил со своими бутербродами и часами слушал музыку. Бывало, они гуляли вдвоем, ходили в Ботанический сад. По нашему переулку шли рядом, а на Логойском или на Пушкинской Софья Яковлевна – у нее на кофточки и на платье спереди и сзади были пришиты латки – сходила на мостовую (евреям запрещено было ходить по тротуарам), а Людвик как ни в чем не бывало продолжал идти по тротуару, и они разговаривали, смеялись.

Софью Яковлевну и Лелю одними из последних в нашем районе вывезли в гетто. Всю зиму мы ничего о них не слышали, но однажды ранней весной они вдруг появились в переулке: бледные, худые, в зимних поношенных пальто, на головах толстые серые платки, приспущенные на лоб.

Они пришли проведать соседей. Пробыли весь день, их кормили и давали с собой, так что ушли они с полной сумкой. Больше Софья Яковлевна и Леля в переулке не появлялись.

Как в Минске жила прусская баронесса – и кого она любила

Казалось, за два года оккупации пора было привыкнуть к странностям наших пусть и по ту сторону колючки, но ближайших соседей, однако мы снова были крайне удивлены, когда однажды увидели, как на Жучке – так назвали черного конька – скачет женщина в черных в облипку рейтузах и бархатном малиновом жакете, да и сидит очень неудобно, боком, свесив ноги в коротких сапожках на одну сторону. А посередине площадки стоит и наблюдает за наездницей пленный Володя, специально приставленный к Жучку.

– Пигалица, – презрительно кривила губы Натка. – Простая, как дворничиха, ни красоты, ни гордости, путается со всякими... – тут Натка делала многозначительную паузу. – Но папа – прусский барон, держит конный завод. Конечно, генерал ее опекает и рад, что Гердочка, не прерывая службы в вермахте, сможет в далеком русском городе как у себя дома кататься на лошади.

Наверное, мы так бы и не узнали, что среди скромных, уравненных военной формой женщин-служащих люфтенгруппы есть баронесса, не окажись она наездницей. Специально для нее реквизировали циркового конька, не ездить же баронессе на какой-нибудь колхозной кляче. Правда, внешне баронесса ничем не выделялась: небольшая, смугленькая, волосы подстрижены коротко, лоб закрывала челка.

Проходили дни, недели. Баронесса почти каждый вечер выезжала на площадку. Мы стали замечать, что Герда никогда не катается одна: Жучка выводит из сарая и, держа на длинных вожжах, пробегает с ним, как в цирке, пару кругов Володя. Потом разогретого, танцующего конька подводит к баронессе и подсаживает, легонько забрасывая ее в седло.

Володя нам нравился. Был он невысокий, но сутулился, и не иначе как от груза своих широких, круглых плеч. Волосы у Володи были смолянисто-черные и крутым чубом свисали на лоб. Когда в одной майке он обкашивал вокруг стадиона траву или разравнивал граблями шлак на дорожке, мы с завистью смотрели на его бицепсы.

Со временем Герда, надев круглую шляпку с вуалькой и натянув длинные перчатки, на все воскресенье стала уезжать с Володей в парк Челюскинцев («коня пасти», – ехидничала Натка). Все, конечно, видели, что баронесса влюблена, и не без взаимности, в своего конюха.

Но летом 43-го года, кажется в июле, произошло событие, в буквальном смысле потрясшее наш переулок: в Доме проектов произошел взрыв...

Мы знали, как немцы мстят за своих. Но в нашем переулке никого не тронули, наверное потому, что ни один немец от взрыва не пострадал, а может, потому что наши летчики-штабисты вообще были более гуманными людьми.

Диверсанта немцы обнаружили быстро: вывели из казармы пленных, построили во дворе – Володи среди пленных не оказалось. Вскоре исчезла и баронесса. Говорили, по приказу генерала была отправлена в Германию.

Воспоминания Леонида Прокопчика «Живому – жить» опубликованы в журнале «Неман» (№2 за 1998 год).

Фото: minsk-old-new.com, losangelesmuseumoftheholocaust.blogspot.com..

Фото: minsk-old-new.com, losangelesmuseumoftheholocaust.blogspot.com..

статья действительно прекрасная.