«Я год не только не ела хлеба, но и не видела, чтобы кто-нибудь ел», – минчанка пересказывает историю жизни своей мамы: гражданская война, две мировые, четыре смены власти в истории одной простой семьи.

Откуда эти истории

Родственники минчанки Ольги Карповой решили издать книгу семейной истории, которую она написала по просьбе своего сына. Так мы и узнали об этих воспоминаниях – через друзей, которые искали корректора для проекта. Каждая семейная история содержит в себе большую историю – признаться, от того, что происходило в нашей стране век назад, наворачиваются слезы.

Родителям Ольги – Александре и Сильвестру Гиско – пришлось пройти через испытания двух мировых войн, революцию, гражданскую войну и череду смен власти (Российская империя, Польша, Германия, Советский Союз).

Когда Александре было 13 лет, ее семью, как и многие другие, насильственно выселили из родного дома и угнали вглубь Российской империи. Она одна из всей семьи выжила и вернулась на родную землю. Ольга надеется, что знания о корнях дадут потомкам силы крепко стоять на этой земле, оставить на ней следы добрых дел, жить в согласии со временем, с верой и правдой.

Жизнь беженцев в российской глубинке: «Даже верблюды были в хозяйстве»

Во дворах остались коровы, свиньи, овцы, куры, гуси и всё, что наживали нелегким трудом; остались страдать и кот, и собака… На телеге дедушка, бабушка Евдокия Федоровна и три их дочери – Елена, Ксения и Александра – отправились в неизвестность под присмотром конников с нагайками. Ехали долго, несколько ночей спали под открытым небом. Приехали на железнодорожную станцию. Лошадей велели отпустить. Дедушка трудно расставался с лошадью: он обнял ее, уткнулся в шею и долго стоял, а из глаз лошади катились крупные слезы.

Конечной станцией оказался губернский город Самара. Привокзальная площадь была заставлена конными повозками. Желающих взять себе семью было больше, чем беженцев. На одной из повозок отправились в путь, как оказалось, не ближний.

Хлебная биржа в Новоузенске. Начало ХХ века.

Семья, в которую их привезли, встретила радушно: стол был накрыт как на Пасху. Проходят недели и месяцы, а Пасха не кончается.

Очень зажиточно жила семья: много разного скота, даже верблюды были в хозяйстве. Семья торговала пшеницей: выращивали ее много и увозили на верблюдах в амбары на берег Волги, куда причаливали купцы. Дом большой, в семье три женатых сына, у двоих дети. Жили все дружно, уважительно относились друг к другу. Мама всю жизнь вспоминала о прекрасных отношениях в «расейскай» семье.

Семье беженцев выделили большую комнату, питались общим столом. За большим столом сидел хозяин, по одну сторону – его семья, по другую – семья моей мамы.

На столе всегда свежие куличи, пироги с разными начинками, что создавало атмосферу праздника у беженцев. Выпечка из пшеничной муки у белорусов была лишь по большим праздникам: на свадьбы, крестины. Пшеница в наших краях была малоурожайной, рискованной культурой, и выращивали ее мало. Основной хлебной культурой всегда была рожь, и называли ее «жито», что во всех смыслах связано со словом «жить». Хлеб был только черный, но какой это был хлеб!

В наших краях была традиция выпекать сдобные булки для проведывания рожениц, так и говорили – «ходить с булками». Родственницы договаривались об очередности посещения: так, чтобы в течение месяца поддерживать роженицу. Переступив порог, молча подавали узелок с булками. Роженица должна была тут же развязать узелок и откусить булку, и только после этого начинались «абдымки», поздравления и пожелания семье. В развязывании узла и откусывании булки был определенный сакральный смысл для развития новорожденного. Развязать узел – скорее ножками пойдет, откусить булку – скорее ребенок заговорит.

На новом месте всей семьей сразу включились в работу: было время уборки урожая. Выполняли разные работы по хозяйству, перенимали их опыт и делились своим.

Смотрел мой дедушка, как забивают свиней: отрубят голову, разрежут брюхо, все внутренности выбросят, снимут шкуру – остальное в ледник (специально оборудованный погреб, в котором и летом сохранялся лед) и на кухню.

Не выдержал такого расточительства и предложил наш способ переработки. Закололи кабана, осмолили соломой, выжгли всю щетину, скребли и мыли горячей водой, укрыли соломой для медленного остывания. И все переработали, сделали «пальцем пиханую» колбасу, сальтисон, кровянку, завялили полендвицу, запекли окорока. Все очень понравилось хозяйской семье, особенно колбаса. Им все было в диковинку, но сказали, что это слишком трудоемкий процесс. Чего стоит только подготовка оболочки для колбас: вымыть тщательно, вывернуть.

Картофель хозяева сажали «под лопату»: выращивали очень мало, только для первых блюд. Отварной, жареный, а тем более драники никогда не появлялись на столе. Дедушка предложил свой способ – «под плуг»: посадили побольше, ухаживали, как принято у нас, собрали хороший урожай. Хозяин взялся за голову:

– Ну куда столько картофеля?!

На это мой дедушка сказал:

– Наконец-то картошечки поедим и драники сделаем.

Он очень скучал по родине, черному хлебу и картошке. Заложили картофель на хранение – столько, сколько решил дедушка. Остальное хозяин с сыном погрузили на верблюдов и повезли в Самару. Через несколько дней вернулись очень довольные: картофель хорошо и быстро продали, привезли подарки детям и женщинам, своим и беженцам.

Потихоньку беженская молодежь стала осваиваться, ходить «на круг» (молодежные вечеринки), но держались особняком в своем уголке. Как говорила мама, местная молодежь не танцевала, а плясала – каждый сам по себе выделывал разные «кренделя», то высоко подпрыгивая, то вертясь как юла.

Наши так не умели. Часто их пытались вовлечь, но бесполезно. Но вот отыскались свои музыканты, и однажды попробовали танцевать свои танцы: краковяк, подеспанец, полечку. Удивлению местной молодежи не было предела: по селению тут же распространились слухи о том, что беженцы танцуют «кадрили» как господа. На следующий раз и стар и млад собрались посмотреть, как танцуют беженцы.

Возвращение в Западную Беларусь: «Родители вспоминали польский период как лучший в их жизни»

Пунктом сбора для возвращения назначили Самару. Состав долго не выделяли, голод и болезни косили и беженцев, и местных. Дедушка умер на Пасху. По дороге обратно – ни еды, ни медицинской помощи, лишь ежедневно выносили умерших и пополняли водой для питья бочки из-под селедки. В дороге умерла и бабушка, а когда поезд прибыл в Брест, мало кто мог самостоятельно выйти из вагона. Маминых сестер унесли на носилках, и больше она их не видела. Мама сама смогла выйти из вагона, она часто говорила: «Я год не только не ела хлеба, но и не видела, чтобы кто-нибудь ел. Выжила потому, что много пила воды, а вот сестры отказывались от воды».

От брестского вокзала до деревни Скорбичи – около десяти километров. На месте родительского дома – обгоревшие развалины печки и бурьян: шесть лет не обрабатывалась земля. В родную деревню уже вернулись все, кто остался в живых. Некоторые семьи не вернулись совсем. Так, от деревни до шоссе на Каменец была дорога, и называли ее «романюкова дорога» – это на месте полосы земли семьи Романюк, которая так и не вернулась, не заявила о правах на землю.

Беларусь в Первую мировую войну потеряла больше 2 млн человек. Весной 1918 года в России находилось больше 2 млн беженцев из белорусских губерний – родного крова лишился каждый третий белорус, и каждый третий белорус лишился жизни. История Первой мировой войны была забыта советской властью, потому что война была проиграна: ни памятных дат, ни героев, ни памятников. Родные земли наших героев принадлежали территории, которая по Брестскому мирному договору 3 марта 1918 года отошла к Польше.

Отец, Гиско Сильвестр Трофимович, был образованным человеком для того времени, окончил 4 класса царской церковно-приходской школы. В уланском полку конной кавалерии служил около девяти лет, хорошо знал характер и повадки лошадей, умел с ними договариваться. Чтобы не навредить себе и своей семье, Сильвестр долгие годы хранил молчание. О военном прошлом отца я узнала уже в старших классах.

Венчание Александры и Сильвестра состоялось в Чернавчицкой церкви вскоре после Пасхи 1923 года. Скромную свадьбу организовали тетушка и ее сыновья в Ковердяках. Жить молодожены поехали в Скорбичи (сейчас – Дружба), в старенький родительский дом Сильвестра, который он делил с младшим, уже женатым, братом.

Гиско Александра Григорьевна и Сильвестр Трофимович, конец 1930-х.

В июне 1924 года в стареньком родительском доме родился первенец – Николай. Молодая семья начала строить свой просторный дом с деревянными полами (в старых домах в то время полы были глинобитные, земляные). Позже, когда дети покинули отчий дом, в большой комнате нашего дома разместили сельскую библиотеку. За перегородкой комнаты для родителей оставили около десяти квадратных метров. Но родителей выручила большая кухня, в которой пришлось поставить еще и кровать.

Трудное было начало, но помогали родственники: кто семенами, кто дельным советом. Отдохнувшая, давно не паханая земля требовала больших усилий, но зато порадовала высоким урожаем. По осени, взвесив свои возможности, решили продать часть земли Александры и начать строить свой дом. Обратились в гмину (аналог сельсовета) за помощью в приобретении строительных материалов.

27 sierpnia 1916 , Smolary Stoleńskie, gmina wiejska Huszcza w powiecie lubomelskim województwa wołyńskiego

Власти всячески способствовали развитию крепких хозяйств. Устраивали конкурсы «На лучший двор», «На лучшего коня» с довольно крупными призами. Штрафовали нерадивых хозяев, если лошадь натерла хомутом шею, если привезли кур на продажу со связанными лапами. Животное не должно страдать: перевозить кур можно было только в плетеных корзинах с крышками.

Оказывается, польская власть не только «ополячивала» население Западной Беларуси, но и окультуривала. Мои родители вспоминали польский период как лучший в их жизни. С одной лишь оговоркой: «Они паны, а мы хамы». Самой большой обидой было пренебрежительное отношение поляков к местному населению. При Польше были хорошие возможности для развития хозяйства, обучения детей. Да, в школе обучение велось на польском языке, а при царе – на русском. Кроме классического набора дисциплин и Закона Божия, в польской школе обучали, как ухаживать за животными; как посадить, прививать и формировать деревья; какого размера рыбу можно вылавливать. Даже выдавали специальные линейки с насечками минимальной длины плотвы, карася, щуки и других рыб.

И если бы последующие власти продолжали идею экологического воспитания, а не руководствовались принципом «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача», не оскудели бы наши леса, реки и озера.

Вторая мировая война: партизаны и полицаи

Не меньше немцев местное население боялось так называемых «партизан». Бандитские группировки появлялись по ночам и грабили население. И даже когда окончилась война, они еще долго «партизанили» и убивали представителей местной власти. С детства помню, с каким страхом, шепотом произносили «бандеровцы». Я всегда думала, что название произошло от слова «банда», а оказывается, от имени Степана Бандеры.

Банде́ровцы – название членов организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 гг., а также их последователей, которые воевали против большевиков, но были враждебны и к национальным меньшинствам. С 1 июля 1941 года бандеровская народная милиция Львова перешла в подчинение СС. После понятие «бандеровцы» стали использовать для обозначения всего украинского национализма, независимо от отношения к Бандере.

Родители часто вспоминали, что в начале войны у нас из сарая ночью уволокли откормленного кабана. Родители все слышали, но опасались расправы – стояли в сенях и сдерживали друг друга. Хорошо, что на вышках скопились многолетние запасы фасоли, она-то нас и спасла от голода.

Трудно было в оккупации сберечь подростков. Немцы устраивали облавы на молодежь, увозили в Германию для работы на военных заводах и в шахтах, обязывали работать в полиции. Подростки редко ночевали дома. Устраивались на чердаках, в клунях, в кустарниках, в лесах. Так, муж моей сестры рассказывал, что часто ночевал в лесу на деревьях.

Полицаями становились чаще всего по принуждению. Но так устроен человек, что даже маленькая власть над другим, с кем ты недавно проводил свое босоногое детство, быстро портит и отдаляет людей. Между местной молодежью и полицаями случались драки. Чаще это так и оставалось между ними, но однажды полицаи пожаловались в комендатуру на нападение в деревне Скорбичи. Приехало начальство, искали зачинщиков, собрали отцов, угрожали матерям. Мама рассказывала, что ей к груди приставили дуло револьвера с требованием сказать, где сын. Отцов увели в комендатуру в деревню Мотыкалы. Им грозило повешение.

Появился Николай и, узнав, что отца забрали, решил идти сдаваться. Запрягли лошадь, положили сена в телегу, мама взяла поводья и повезла сына. Вдали показались конники, Николай упал в телегу и зарылся в сено. Ближе мама увидела, что это староста нашей деревни Василь Марчук с полицаями. Староста подал маме знак, значение которого она поняла чуть позже. Дальше по дороге увидела идущих им навстречу мужиков – босых, в исподнем, без шапок. Среди них был и папа. А спас их всех староста. Ему удалось уговорить полицаев, убедить коменданта в благонадежности арестованных отцов и за каждого поручиться.

Полицаи, местечко Ишкольдь, Новогрудское воеводство.

Замечательный был человек Василь Марчук, мои родители относились к нему с большим уважением. Спасать своих односельчан ему помогала и какая-то бумага, которую он сумел заполучить у авторитетного немецкого офицера группы войск, ненадолго расквартированных в нашей деревне в самом начале войны. А после войны, когда судили всех старост и полицаев, вся деревня стояла за Марчука – и отстояли.

ГУЛАГ после войны: «Я – мелочь»

Когда Красная армия погнала фашистов обратно, на освобожденной территории сразу же началась мобилизация: собирали подросшую с начала войны молодежь. Необученные юнцы стали «пушечным мясом» военной машины. Очень скоро в деревню одна за другой полетели похоронки. Из одногодков Николая в нашу деревню вернулся он один. В одном из боев на подступах к Берлину их дивизия приняла на себя главный удар – это был ад. Бой был выигран, но от дивизии осталась маленькая горсточка тяжело раненых бойцов, в их числе мой брат. Он потерял один глаз, на теле – 14 осколочных ранений, в госпитале ампутировали большой палец руки. Раненых увозили на лечение санитарными поездами в глубокий тыл.

После госпиталя Николай вернулся домой. Мама рассказывала, что я его очень боялась. Лицо землисто-серого цвета, в язвах, повязка на один глаз. В поры кожи лица так въелся порох, что еще долго при прикуривании папирос происходили микровспышки пороховых пробок. Свое спасение он считал чудом и не раз об этом вспоминал. Немного восстановив силы в родительском доме, брат Николай отправился в Брест на поиски работы. Но вскоре советская власть нашла ему «подходящую работу». Для реализации планов форсированной индустриализации Советского Союза нужно было много бесплатной рабочей силы.

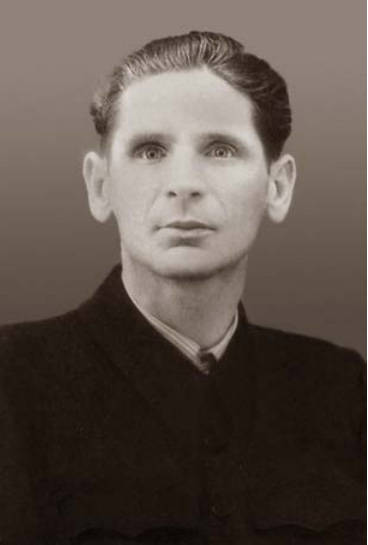

Николай Сильвестрович Гиско, 1947 г.

Лагерям ГУЛАГа было уже около 25 лет. Вновь созданные сразу после войны башкирские лагеря ГУЛАГа близ Ишимбая пополнялись бывшими военными и «неблагонадежными» жителями Западной Беларуси. Судебные органы работали в ускоренном режиме и по упрощенной схеме.

Из-за неосторожно брошенной фразы Николай оказался в лагере для политических заключенных города Ишимбая. Позже он скажет:

– Я что – мелочь, а какие там умы пропадали...

Недалеко от Ишимбая начиналась стройка нового города Салават. Он предназначался для рабочих запроектированного там крупного (секретного в то время) объекта. На стройке этого города Николай проработал геодезистом около пяти лет. Геодезию осваивал в тюрьме самостоятельно. После смерти Сталина был освобожден по амнистии, а позже реабилитирован.

Вернулся домой тяжело больным – туберкулез. Началось длительное лечение, удаление доли легких. В израненном войной и лагерями теле жил крепкий дух, но иногда брат впадал в депрессию – и тогда в помощь себе брал рюмку, но выходил из запоев быстро, так как очень любил водить машину.

Родина начала проявлять запоздалую заботу: льготы, спецобслуживание, машина «Запорожец»… В санатории для больных туберкулезом он познакомился с Асей, тоже фронтовичкой. Два израненных одиночества вступили в союз, и Николай уехал за Асей в город Пинск, где и прожил остаток своей жизни. Все, за что брался, Николай осваивал легко и быстро. И, я думаю, если бы не война и тюрьма, иначе сложилась бы его жизнь.

Сильвестр Трофимович Гиско (отец Ольги), 1968 г.

«На чердаке всегда были подвешены два мешка с сухарями»

В нашей деревне под такие определения никто не подходил. Трудом наемных работников у нас никто не пользовался, да и безземельных крестьян у нас не было. Тем не менее в черном списке «кулаков» оказалось около десятка дворов нашей деревни.

После того как западную часть Беларуси 17 сентября 1939 года «освободили» и присоединили к восточной, советская власть тут же начала выискивать своих врагов, проводить насильственную коллективизацию, составлять списки кулаков. Опыт репрессирования у большевиков был уже большой...

Родители не раз вспоминали такой случай: в нашей деревне остановилось воинское подразделение из числа тех, что вытесняли поляков из западной части Беларуси. Офицер зашел к нам во двор, увидел в загоне свиноматку с поросятами и как начал стрелять в воздух и кричать:

– Да тут полный двор свиней! Вот где живут кулаки!

Летом, кажется, 1949 года я уже училась жать серпом жито на нашей полоске земли, а осенью к нам в деревню приехали «умельцы загонять в колхоз». Отца и еще нескольких человек держали в школе, не отпустили на ночь домой. А утром объявили, что не пустят и в туалет, пока те не подпишут заявления, добавив к этому:

– Нам бы крупную рыбу загнать, а мелочь сама пойдет.

А эта «крупная» отличалась лишь бóльшим трудолюбием, умением, внутренней организованностью и большой любовью к земле. «Мелочь» – как правило, просто ленивые, нерадивые хозяева. У них и огород зарастал бурьяном, и корова запускалась в августе, и конь хромал, оттого что хозяин не ухаживал за копытами. А советская власть избрала их своей опорой, от этого мы и хромали весь советский период.

Родители жили в постоянной тревоге и готовности: на чердаке всегда были подвешены два мешка с сухарями. А дети были приучены перед сном складывать одежду в такой последовательности, чтобы если ночью вдруг разбудят, то и в потемках могли бы быстро одеться. На сборы «черновороновцы» давали очень мало времени. Вскоре все дети, кроме меня, уже работали в городе, а когда по выходным приходили домой, родители не разрешали им оставаться на ночевку.

Произвол местной советской власти был безграничный. Вспоминается такой случай. Как-то утром к соседям подъехала машина. Я побежала к калитке и с интересом рассматривала ее – машина в деревне в то время была большой редкостью. И вдруг слышу крик и причитания тети Настуси – вижу, как два мужика тащат через двор мешок, а соседка уцепилась изо всех сил за мешок и слезно просит:

– Ну оставьте хоть немного! Чем я буду детей кормить?

У калитки ее ударили, тетя Настуся повалилась и умолкла. Я побежала домой и рассказала маме все, что видела. Мама обняла меня и просила больше никому об этом не рассказывать. Позже она еще не раз напомнит мне, что в подобных случаях надо не рассматривать машину, а подальше бежать и прятаться. А пока она пошла помочь соседке. Выяснилось, что в мешке было просо – необработанное пшено. И это был весь их запас на целый год. Пшено после хлеба и картофеля было важнейшим продуктом питания: это каши, крупники – самая популярная еда моего детства.

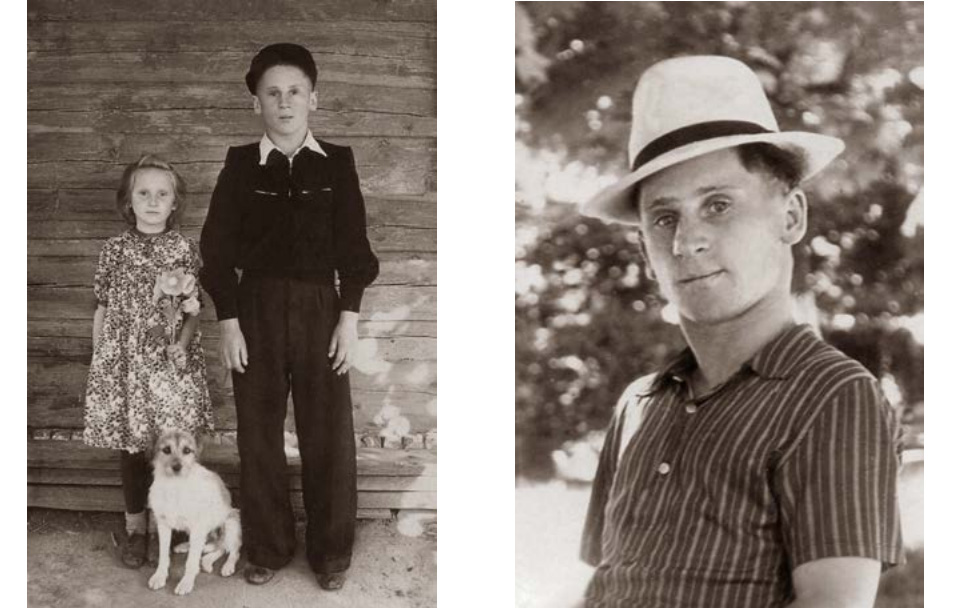

Слева – Ольга и Федор, июль 1951. Справа – Федор Сильвестрович Гиско, 1965 г.

Я часто слушаю воспоминания своих сверстниц из восточной части Беларуси или России об их голодном, полном лишений детстве. И тогда я мысленно, а иногда и вслух благодарю Всевышнего, что к нам советская власть пришла почти на 25 лет позже и не успела довести наш край до полного разорения и нищеты.

Книга Ольги Карповой вдохновила нас на статью о полезности нашей национальной кухни. Спасибо за очередной повод почувствовать свои корни!

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: из личного архива, «Новы час», http://photopolska.eu, http://inbelhist.org.

Людьми прошедшими такие годы можно только гордиться и восхищаться и хранить память о них.

Спасибо журналу, что публикует такие статьи для молодого поколения.

Спасибо, Ольга Сильвестровна за вашу храбрость, силу и время написать свою историю и своих корней