Вместе с Samsung Galaxy S21+ мы продолжаем рубрику «Скарбы» об уникальных музеях Беларуси. В этот раз заглянули туда, куда вход для посетителей обычно закрыт, – в реставрационные мастерские Национального художественного музея.

Это видео снято на Samsung Galaxy S21+.

В отделе научно-реставрационных мастерских работает 27 специалистов. Больше нет ни в одном музее страны. Каждый мастер в художественном музее, как врач, имеет свою специализацию: текстиль, металл, графика, книги, рамы, скульптура, дерево, фарфор, кожа и, конечно, масляная и темперная живопись. Работа каждого из них начинается одинаково: с научно-реставрационного совета, где решается и протоколируется, как специалист будет восстанавливать артефакт. А дальше каждый мастер погружается в мир своих материалов и методик. Смотрите, как работают реставраторы книг, рам и картин.

![]()

«Это унылая работа. Не надо ее романтизировать»

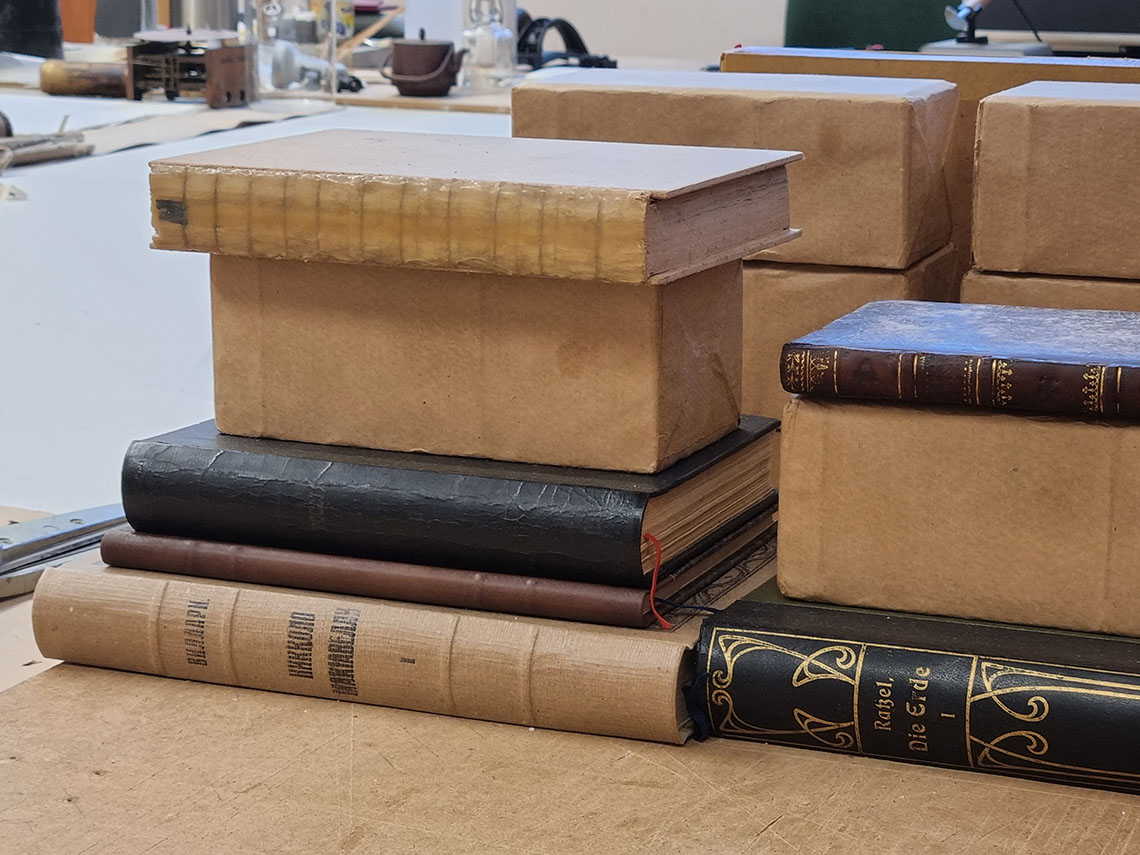

Кабинет Андрея Крапивки похож на лабораторию средневекового алхимика. Множество старых книг и часов, причудливых инструментов, пузырьков с растворами и даже заспиртованные кобры.

Мы в новых реставрационных мастерских. Здесь просторно и светло, в центре стоит большой стол: именно такой – не меньше – нужен реставратору книг и графики. В остальном Андрей Андреевич украсил пространство по своему вкусу: змеи в пробирках и постеры с Джоном Ленноном и богом Шивой – это просто для души.

Наш гид в мир древних книг спасает артефакты от разрушения больше 40 лет, хоть учился на архитектора в Свердловске.

– Начало 70-х, я учился вместе с Вовкой Хотиненко (известный российский режиссер. – Ред.) и Славкой Бутусовым (музыкант культовой российской группы «Наутилус Помпилиус». – Ред.), мы были хиппи. А в Минск попал, просто покрутив глобус. Тогда Свердловск был промышленным городом. Я окончил «гражданскую архитектуру», а там завод, завод, завод. Ну где мне там жить? – рассказывает Андрей Андреевич.

Это фото снято на Samsung Galaxy S21+.

Он не сразу пришел в реставрацию. Андрей Андреевич вспоминает, как по поручению первого секретаря горкома партии вместе с тремя коллегами, молодыми архитекторами, оформил витрины магазинов от Бреста до Орши к Олимпиаде 1980 года. После работал на огромном по тем временам предприятии «Белреставрация», но почувствовал, что ему больше нравится отвечать за конечный итог индивидуально, а не в качестве научного руководителя проекта. Тогда Андрей Андреевич устроился в Реставрационный центр Гудинаса в Вильнюсе, один из передовых центров реставрации, где и начал спасать древнюю графику.

Реставраторы из центра Гудинаса.

– Это унылая работа. Не надо ее романтизировать, – рассуждает он о своей профессии. – Не имеет права реставратор на свое лицо. Бьет из тебя творческая потенция – бери белый планшет, самовыражайся. Пришел на работу – забудь! Нельзя после себя оставлять себя. Там есть автор и его время. Когда картину повесили, а все говорят: «Как хорошо, как будто ничего и не делали», – это высшая награда. И это другой кайф.

Фото снято на Samsung Galaxy S21+.

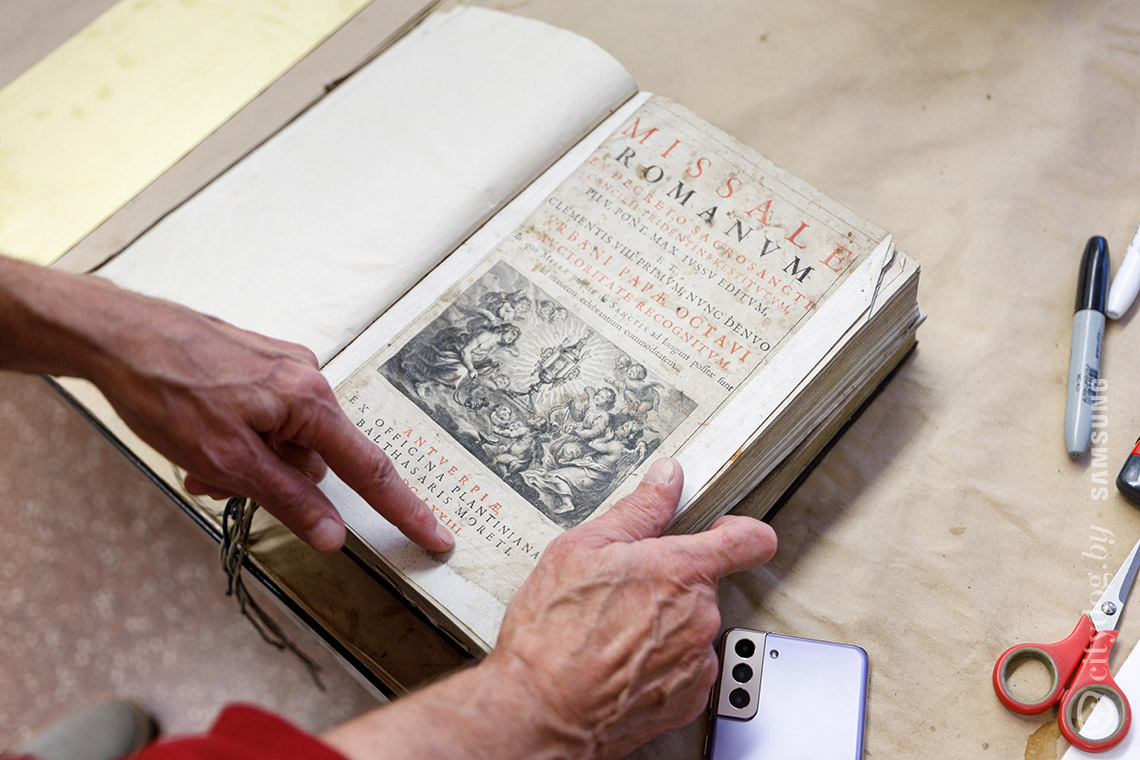

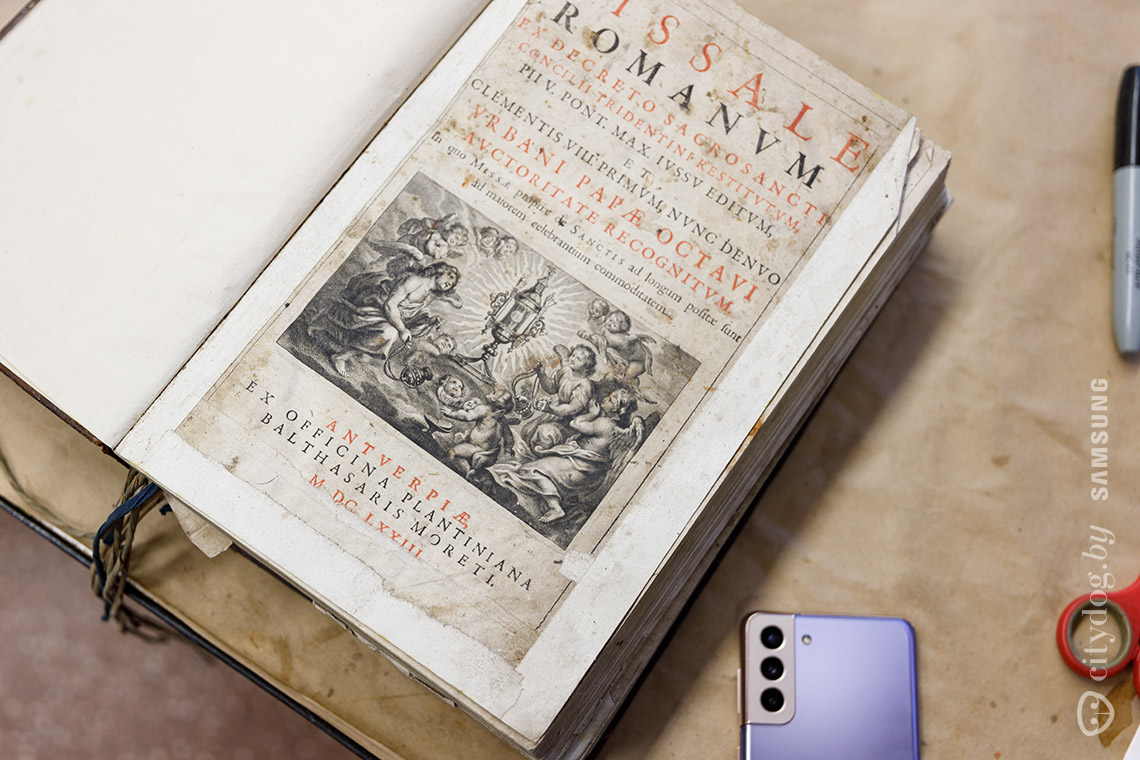

Сейчас в работе у Андрея Андреевича римо-католический миссал 1673 года, по которому в XVII веке служили литургии в западном обряде. Мастер полностью разобрал фолиант по страницам, каждую из них замочил и промыл в специальном растворе и в воде, высушил между листами шерстяной ткани и сшил снова. После этого для книги делают новую обложку, максимально похожую на оригинал той эпохи. В среднем над одной книгой реставратор может работать около года.

Через руки Андрея Андреевича прошли тысячи книг и график. Из значимых артефактов (хоть он говорит, что для него все «пациенты» одинаково дороги) – скориновская Библия 1517 года, которая находится в музее Национальной библиотеки, несколько «Апостолов» Федорова, один из экземпляров выставляется в Ветковском музее.

Кстати, про музей в Ветке мы писали совсем недавно. Вот та самая книга, посмотрите

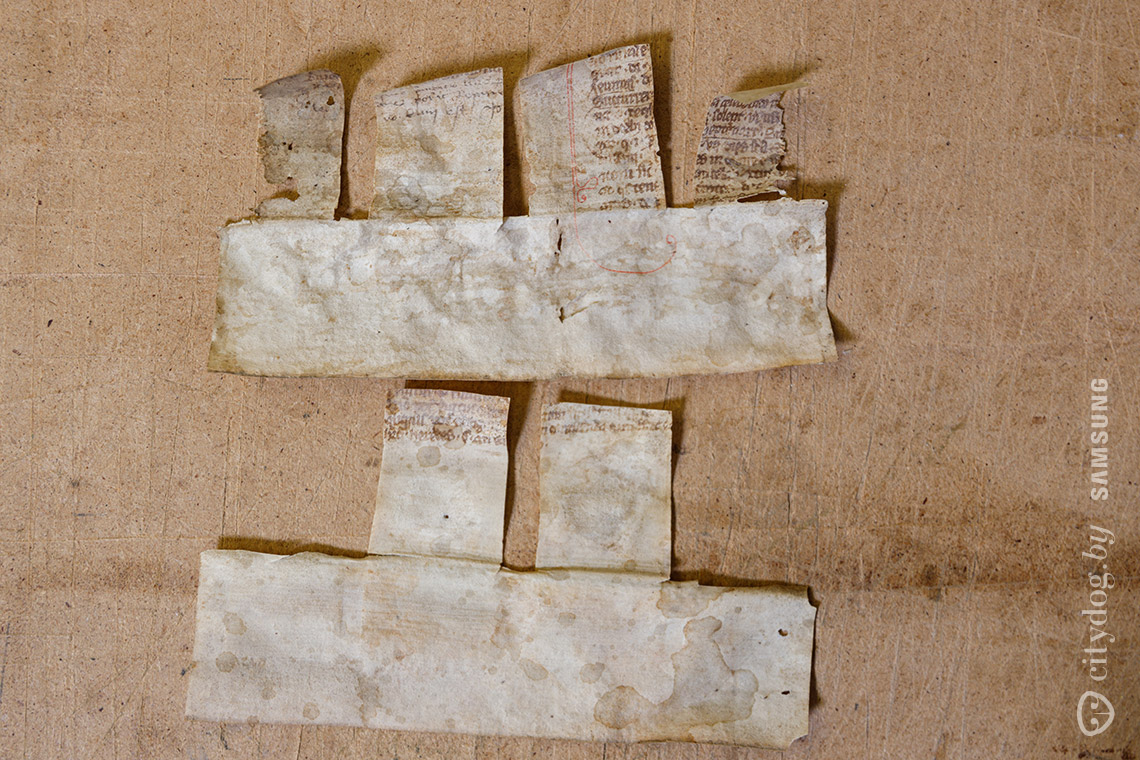

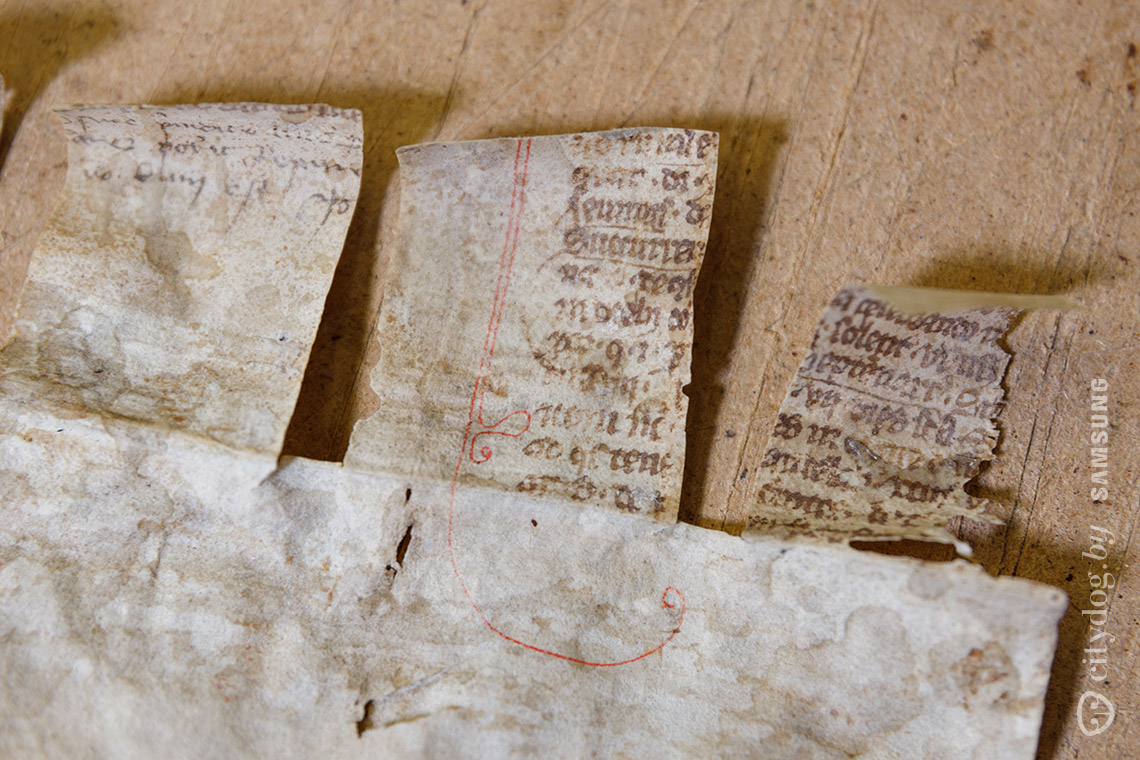

Самая древняя книга, с которой имел дело мастер, – итальянская книга по медицине XIII века. Интересно, что из переплета он достал кусочки пергамента XII века, которым когда-то укрепили корешок. Вероятно, это отрывки предыдущих изданий той же самой книги. Андрей Андреевич разрешает нам взять в руки артефакт и обращает внимание на качество материала. Оказывается, самый лучший пергамент делали из кожи мертворожденных ягнят. Примерно за две недели до окота овцы ей делали «кесарево сечение» – и так получали сырец.

Пергамент из книги по медицине XIII века.

Андрей Андреевич за годы опыта вывел закономерность: чем больше тираж книги, тем хуже ее качество. Хотя, по мнению реставратора, больше всего книги страдают не от времени, а от людей.

– Плесень, которая появилась, пока книга валялась по чердакам и подвалам, можно удалить. А вот скотч, ПВА, силикатный клей (благо его уже нет) необратимы. Они пропитывают волокна бумаги, которая из-за этого теряет химические и физические свойства, – объясняет мастер.

А вот еще одно интересное наблюдение Андрея Андреевича:

– Со мной историки часто спорят про «наши» и «не наши» традиции в книгопечатании. Будто бы у нас книги печатали без полей, а где-то с полями. Но посмотрите сами на средневековый канон: деление листа на изображение и текст. Сегодня все древние книги обрезанные, потому что при каждом переплете их подрезали. И вот, разбирая очередного «Апостола», из корешка я достал такой кусок, судя по всему, бракованного при печати листа. Посмотрите на поля до отреза: у нас тоже изначально делали поля. Человечеству лучше наконец понять, что все мы одинаковые, – говорит мастер.

Фрагмент бракованного листа из «Апостола».

![]()

«Если работу XVII-XVIII века одеть в гомельский багет, это сразу видно»

А этот кабинет выглядит как мастерская из сказки. Тут приятно пахнет деревом, на стенах аккуратно развешаны столярные инструменты. Здесь реставратор Николай Достанко спасает рамы для картин.

Мастер окончил Мирское художественное училище, работал в «Белреставрации», откуда и пришел в музей. Официально его должность называется «художник-реставратор рам», и де-юре он единственный такой специалист в стране.

Это видео снято на Samsung Galaxy S21+.

Николай говорит, что это целая наука – подобрать раму для картины. Рама должна быть той эпохи, того же стиля, желательно из тех же материалов и цветов, которые предпочитал художник. Если художник «одевал» картины только в черные рамы (эту информацию выискивают научные сотрудники), значит и реставратор должен подобрать черную раму. Хотя чаще всего в музей картины попадают вместе с рамами, которым время от времени нужен уход и реновация.

– Если работу XVII-XVIII века одеть в гомельский багет, это сразу видно. Даже если рама слабого качества, но того периода, то смотрится лучше. Попробуйте сами дома повесить одну и ту же картину в разных рамах и увидите, как она меняется, – говорит Николай.

Сегодня в работе Николая «ничего сенсационного»: деревянная рама с гипсовым декором по частному заказу. Она упала со стены вместе с картиной, на раме появились сколы и царапины, которые предстоит «полечить» Николаю. В случаях, когда украшения на раме утеряны, реставратор делает резиновые слепки, отливает недостающие элементы из гипса или вырезает из дерева, если те изначально были деревянными.

Мы долго не мучим Николая вопросами и идем в мастерские, где работают реставраторы живописи. Именно их незаметную работу вы видите в залах художественного музея.

![]()

«После Ночи музеев картины провисают пузырями, краска сыпется, а доска иконы может треснуть»

Реставраторы сектора масляной живописи вот-вот тоже должны перебраться в новый корпус мастерских, где будет профессиональный климат-контроль и большое пространство. А пока что мы сидим в кабинете, где царит милый и уютный творческий беспорядок, а на подоконниках и шкафах много цветов в горшках.

Это видео снято на Samsung Galaxy S21+.

Светлана Дикуть в конце 80-х пришла в музей на практику после «глебовки» и так тут и осталась. О том, чтобы стать реставратором, она мечтала с детства.

– У меня бабушка живет недалеко от Вильнюса. Так вот, в ее окружении были очень интересные люди, которые мне нравились. Мне всегда хотелось быть с ними. Оказалось, что это реставраторы – правда, монументалисты, но я тогда не сильно разбиралась. Они были такие свободные, необычные, классные. С этой мыслью я и жила, пока случайно не узнала о наборе на курс реставраторов, – рассказывает Светлана.

– Я помню свое первое занятие в 1989 году. Преподаватель говорил, что это сложная профессия, она мало ценится у нас в стране и мало оплачивается. А я его слушаю и думаю: «Ну, это же все ерунда. Мне все равно понравится. Я не пожалею». И вот это ощущение у меня остается до сих пор, – смеется Светлана.

Тимофей Полунин в музее 11 лет и приехал сюда работать после гомельского художественного училища.

– Как-то к нам в училище пришла реставратор из Ветковского музея. Тогда я узнал о том, что такая профессия существует. Я всегда любил прикладную деятельность: ювелирку делал, доспехи ковал. Для меня работа реставратором стала объединением творчества и прикладной деятельности, – рассказывает о том, как пришел в профессию, Тимофей.

Тимофей – ученик Светланы, он начинал как подмастерье у мастера в средневековом цеху. Когда-то его привел к Светлане ее начальник и попросил посмотреть парня в деле. Светлана говорит, что была настроена критически и вообще не хотела кого-либо учить, а сейчас она первая агитирует коллег брать учеников, потому что сама многому научилась у Тимофея.

Оба реставратора в один голос говорят, что нереально посчитать, сколько картин прошло через их руки за все время. Как и Андрей Андреевич, они тоже не выделяют какие-то значимые работы: нужно ведь «лечить всех пациентов».

– Картины как люди: если родился здоровым, не значит, что здоровым и умрет. Повреждения бывают, например, из-за несоблюдения технологии. Современные художники экспериментируют с материалами, краска может быстро посыпаться. У нас есть такие «хронически больные» из основного фонда, которых нужно поддерживать. Но, если бы художники стояли на месте, мы все еще были бы в наскальной живописи. Все двигает творческая мысль, а она имеет такие последствия. Это нормально.

– Иногда нарушаются условия хранения живописи. Раньше музей оплачивал картины в зависимости от их размера, и, естественно, монументалисты старались. Такое полотно при перевозке и хранении неизбежно получает повреждения. Допустим, Данциг. Когда мы готовили его выставку, практически все работы прошли через реставрацию или хотя бы консервацию. Я думаю, если бы на следующий год мы снова сделали его выставку, то пришлось бы что-то делать. Это постоянный процесс, – рассказывает Светлана.

Звучит шокирующе, но еще один существенный фактор, который разрушает живопись, – Ночь музеев.

– Человек – ходячий увлажнитель, а при таком количестве людей сразу происходит резкий скачок влажности. Живопись – это многослойный пирог, слои которого живут своей жизнью. Холст реагирует на одну влажность, грунт – на другую, масло – на третью. Когда климат меняется резко, они не могут приспособиться. После Ночи музеев картины провисают пузырями, краска сыпется, а доска иконы может треснуть, – говорит Светлана.

Чтобы снизить нагрузку на артефакты, в Национальном музее стали разделять потоки зрителей, а не пускать в залы всех сразу.

Интересно: для того чтобы укрепить краску на полотне, мастера пользуются клеями из подкожной части шкурки кроликов, пузырей рыб и отдельно пузырей осетра. Последний считается самый ценным и дорогим, потому что у него идеальные характеристики, а еще он используется в пищевой промышленности: им клеят этикетки на бутылки.

В животных материалах есть нужный в реставрации желирующий компонент. Специалист варит клей из сухого вещества, наносит на краску и прогревает утюгом. Клей заходит в микротрещины, остывает и так сохраняет краску на месте. Андрей Андреевич рассказал нам, что благодаря запасам осетрового клея реставраторы Эрмитажа, которые остались охранять музей в годы блокады Ленинграда, спаслись от голода: они просто заваривали его как желе и ели.

Кстати, вы знали, что в реставрационных мастерских могут восстановить и вашу картину? Любой человек может принести в Национальный художественный музей свой личный артефакт, который требует реновации, и мастера спасут вашу реликвию.

Картина от частного лица, над ней сейчас работают реставраторы. Фото снято на Samsung Galaxy S21+.

Тимофей рассказывает, что совсем недавно завершил реставрацию «Мадонны с младенцем» неизвестного итальянского художника. На картине пожелтел верхний слой лака, он искажал исходный цвет картины. Тимофей снял старый лак, покрыл новым слоем, и полотно ушло в оформление. Парень говорит, что в его практике сенсационные случаи, когда реставратор счищает слой краски, а за ним открывается неизвестный ранее элемент, очень редки. Такое в основном бывает в темпере: иконы покрываются олифой, которая приходит в негодность быстрее лака. Как правило, «починить» икону каждый раз приглашали нового человека, и так каждый мастер «дописывал» на иконе что-то от себя.

Картина неизвестного художника «Союз Афины и Афродиты» (XVIII век). Скоро будет выглядеть как новая. Видео снято на Samsung Galaxy S21+.

«Мадонну с младенцем», которую восстановил Тимофей, скоро можно будет увидеть на выставке «Итальянское искусство в коллекции музея».

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото и видео: Андрей Кот.

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ИНН 7703608910