CityDog.by поговорил с Альмирой Усмановой, профессором департамента медиа ЕГУ, о недавнем прошлом, настоящем и будущем книжной культуры.

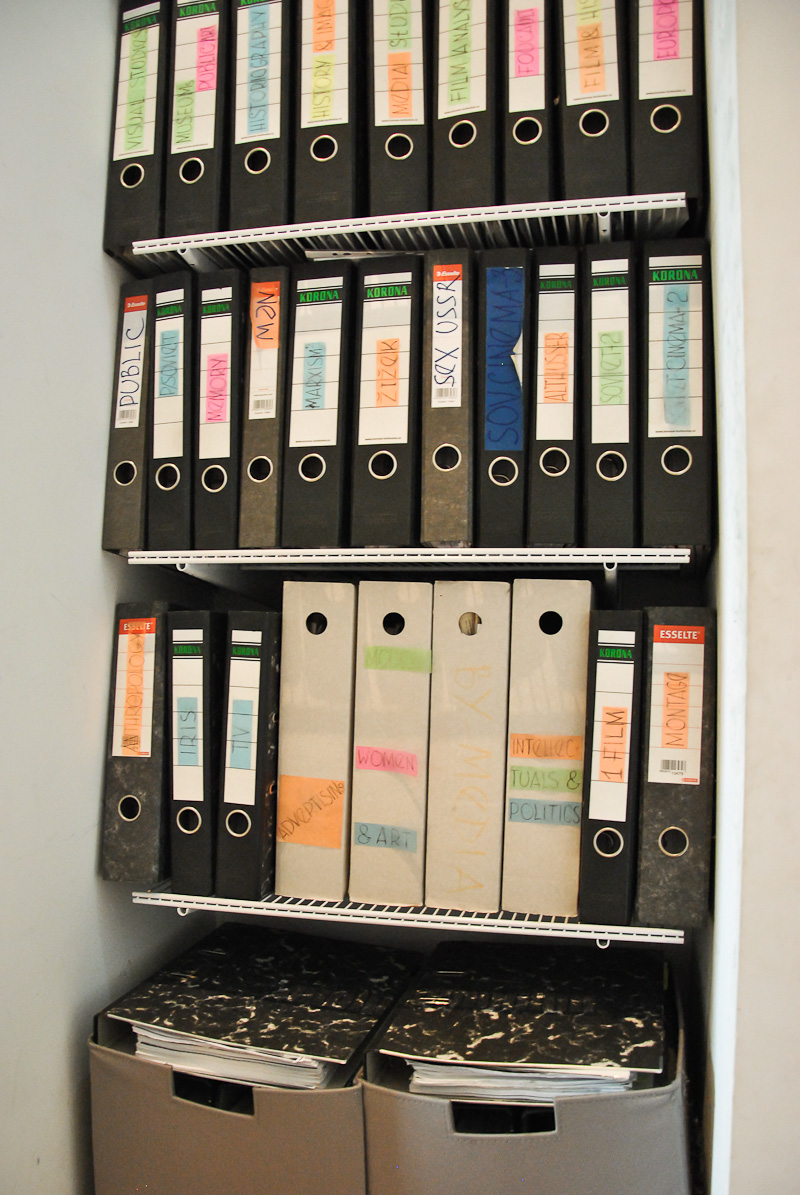

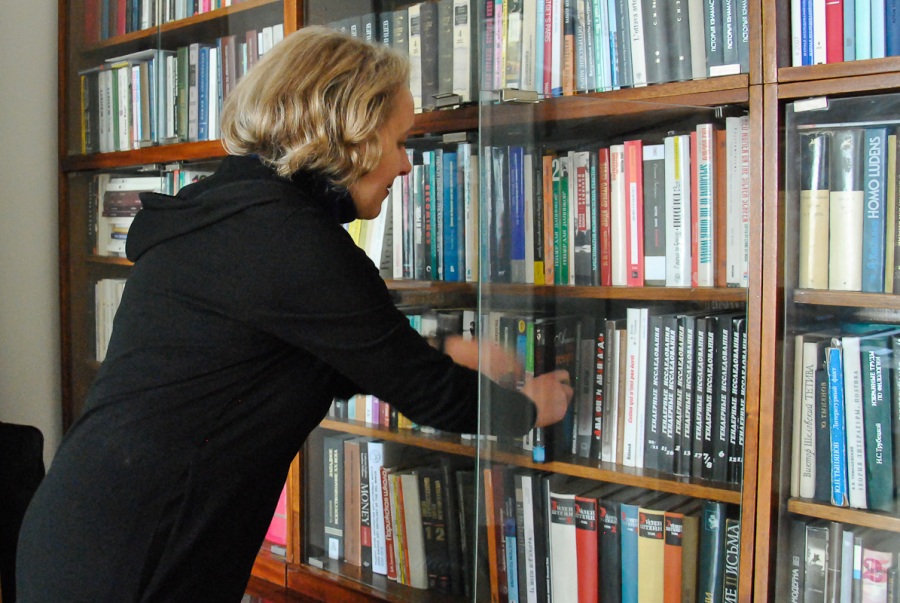

По нашей библиотеке несложно догадаться о роде наших занятий. Скажу сразу, что в ней мало художественной литературы, по крайней мере в виде печатных изданий. На это повлияли переезд (уже 10 лет Альмира живет между Минском и Вильнюсом – прим. ред.), новые технологии и изменившиеся экономические реалии, в связи с чем наша библиотека лет десять назад сократилась примерно вдвое, в первую очередь именно за счет художественной литературы. Художественные книги у нас представлены теперь либо в виде аудиокниг, либо это детские книги. Есть еще и «пограничная» литература – то есть художественные тексты, о которых написано много научных работ: Джойс, Пруст, Эко.

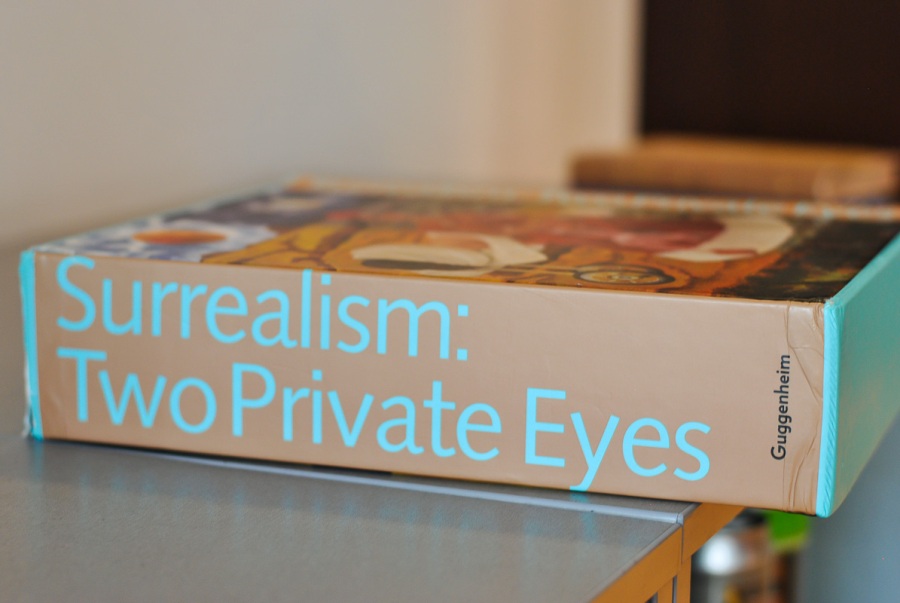

У нас в семье уже лет десять ведется напряженная дискуссия о «будущем» книги, и мы с мужем придерживаемся разных взглядов. Он не только не покупает книги, но и осуждает практику покупки книг в печатном виде, потому что читает только с экрана. Однако и я в последние годы значительно уменьшила объемы покупаемого – книги очень усложняют перемещения. Тем более что несколько раз в жизни я уже была «наказана» за свою любовь к книгам. Так случилось, например, в конце 90-х: я была в Нью-Йорке с группой коллег из других стран (среди которых были философы, арт-критики, искусствоведы, архитекторы), и для нас организовали специальную программу по всем основным музеям. Но в какой-то из дней моя культурная программа закончилась часа в три дня, потому что в музее Гугенхайма я не удержалась и купила этот двухтомник с сюрреалистами – Two Private Eyes. После все пошли гулять, а я побрела в гостиницу, поняв, что с этим – больше шести кило! – я гулять по городу уже не смогу.

La République des Lettres

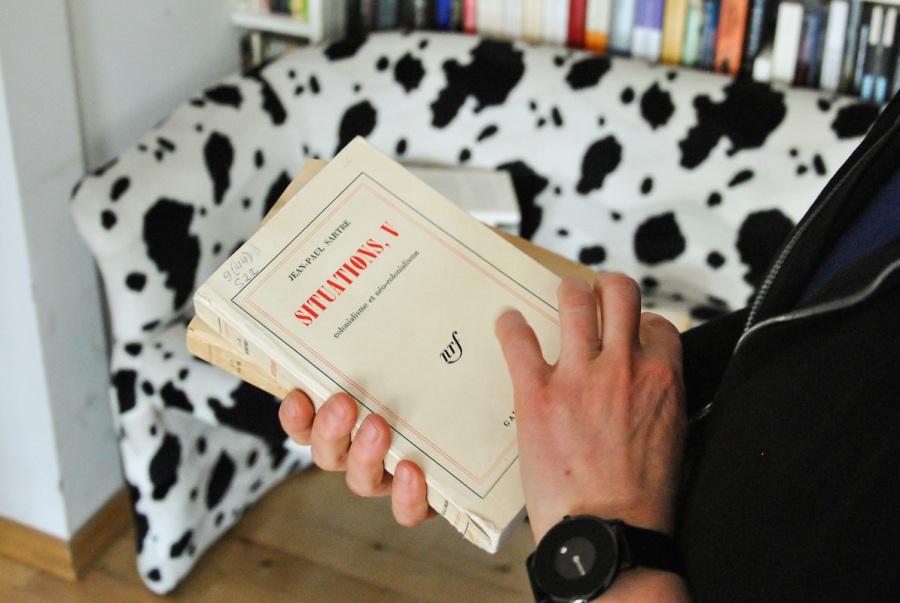

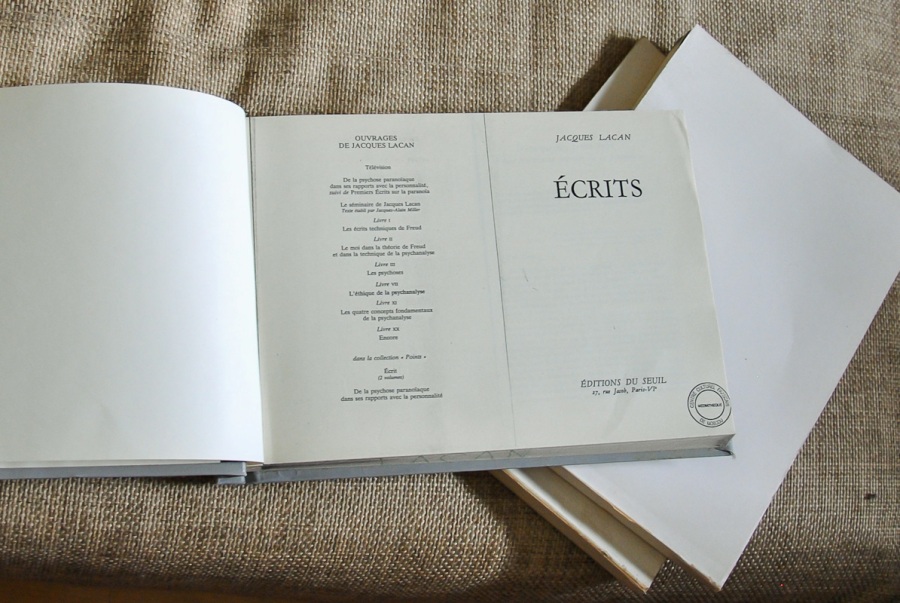

Я очень люблю французскую книжную культуру. К сожалению, в академической среде сейчас крайне трудно найти людей, которые активно используют работы на французском языке.

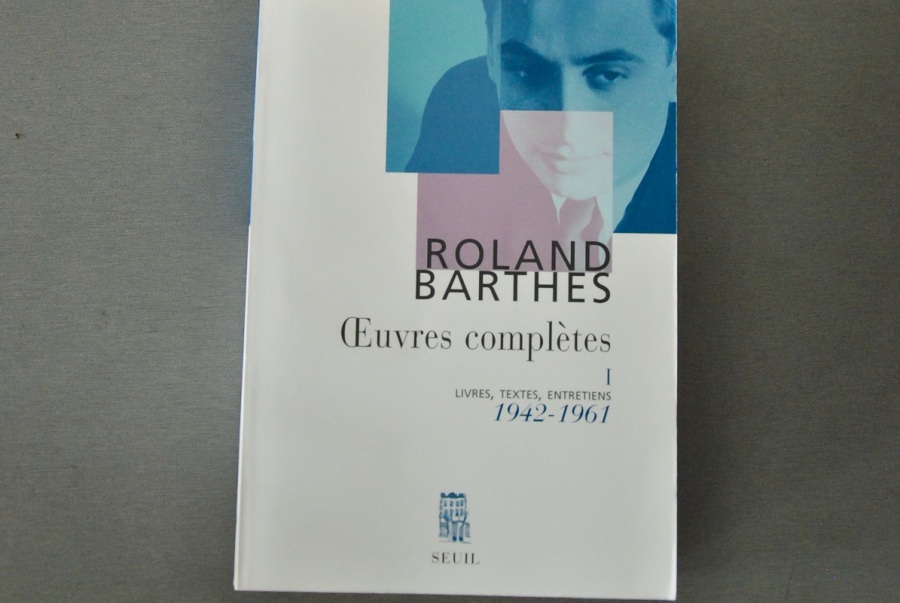

Вот, например, этот удивительный библиографический проект – пятитомник Ролана Барта. Здесь представлены все его книги и тексты – и даже заметки к выставкам и журнальные публикации, которые выходили с момента его взросления. Для меня подобное издание – идеальный вариант, его можно взять с собой в путешествие или использовать для работы. На 1100 страницах каждого тома мелким шрифтом собраны его работы с иллюстрациями – одним словом, карманный Ролан Барт.

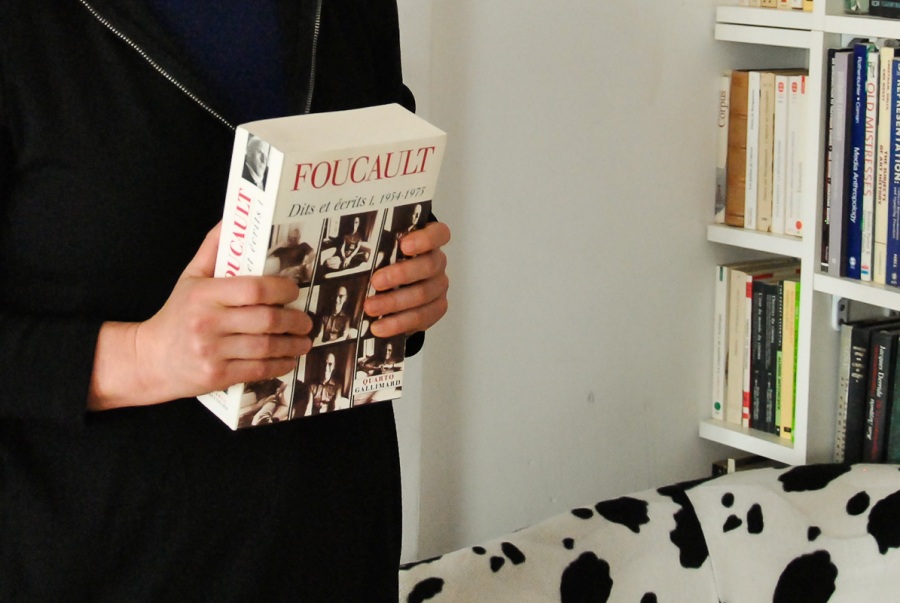

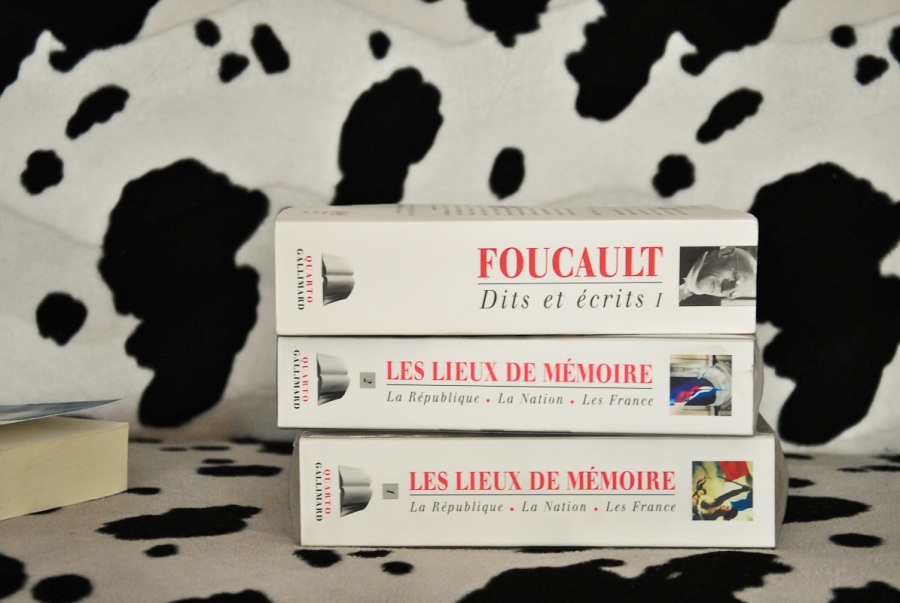

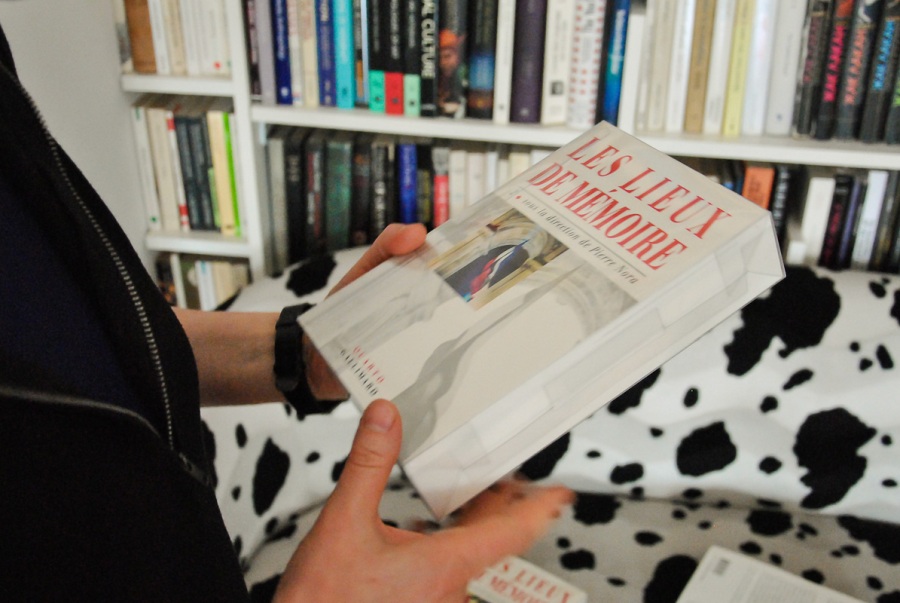

Двухтомник Мишеля Фуко «Сказанное и написанное» («Dits et ecrits»). Здесь собраны его интервью, беседы, публикации в медиа с 1954 до 1988 гг., которые, на мой взгляд, оказываются очень важными для понимания его идей. В каждом томе 1700 страниц, и будет ли это когда-нибудь переведено в полной версии хотя бы на русский, сложно сказать, частично эти тексты представлены в трехтомнике «Интеллектуалы и власть».

Люди часто облегчают себе жизнь, пользуясь либо родным, либо английским языком, мне же в большей степени интересно собирать и говорить о книгах на других языках, полилингвизм для меня имеет особую ценность.

Я также думаю, что переводы с французского, например, на английский, нередко упрощают оригинал. Когда есть возможность обращаться к оригиналам, то лучше это делать.

Советские издания

Нижние полки у нас заполнены альбомами по искусству. В какой-то момент мы их перестали собирать специально, но кое-что я время от времени покупаю.

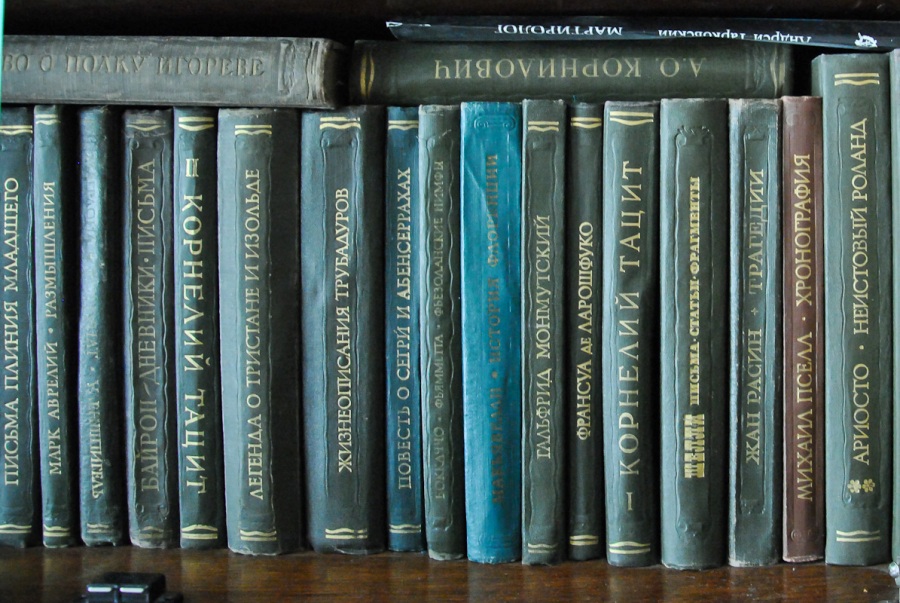

Когда-то несколько полок занимали книги «Философское наследие». Сейчас они стоят в другом месте, так как у меня не поднимается рука избавиться от этого литературного памятника, но все тома собраны на отдельном диске, что невероятно удобно. Вот эта серия – «Литературные памятники» – напоминает мне о подвиге советских философов и филологов, которые на протяжении долгого времени переводили, издавали, аннотировали и комментировали. Сейчас сложно представить такие масштабные проекты с гарантированным финансированием, с размеренной, тщательной и кропотливой работой. Еще удивляет тот факт, что подобные издания начали выходить в 1947-1948 гг. – не самое лучшее время для подобных проектов. Причем массовыми тиражами. Тираж «Легенды о Тристане и Изольде», например, составляет 50 000, сейчас в подобных сериях тираж не превышает 2 000.

Для оптимизации исследовательской работы некоторые книги я храню и в электронном формате. Вопросов не возникает с теми книгами, которые приходится искать на русском или на английском языках, поскольку в интернете можно найти все, что издавалось ранее или сейчас. Для русскоязычного читателя сокращение изданий и переводов не катастрофа, но для людей интеллектуальной профессии в малых странах эта проблема существенна (например, из Делеза на литовский язык была переведена всего одна книга, причем ее переводили три человека, частично используя английские переводы). Поэтому я по-прежнему покупаю книги на немецком, итальянском и особенно на французском – в основном те, которые в интернете недоступны и вряд ли будут переведены.

Букинистические книги

Собираем ли мы букинистические книги? Специально нет – это дорого, но я не смогу пройти мимо книжного развала или случайно обнаруженного букиниста в Португалии, Италии, в Москве или любом крупном городе Германии.

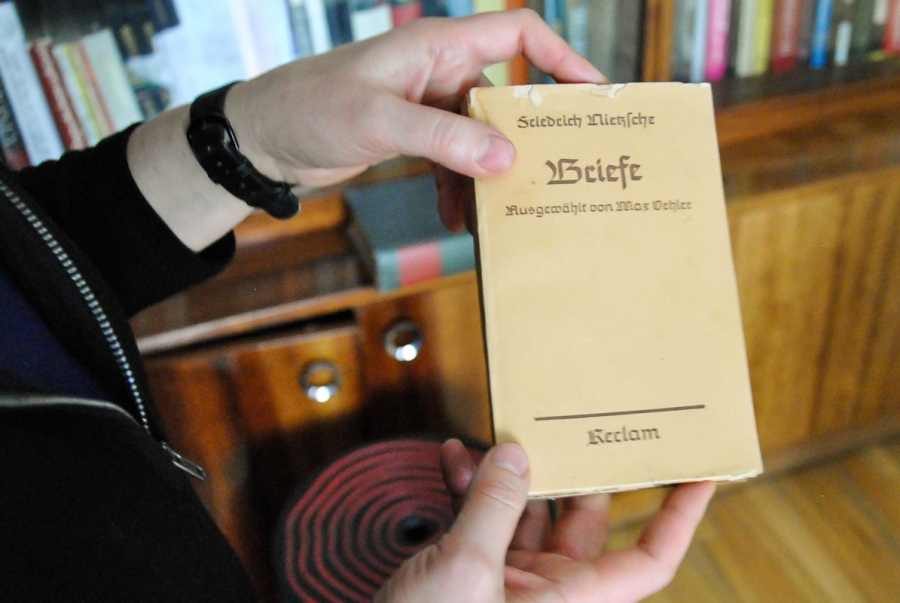

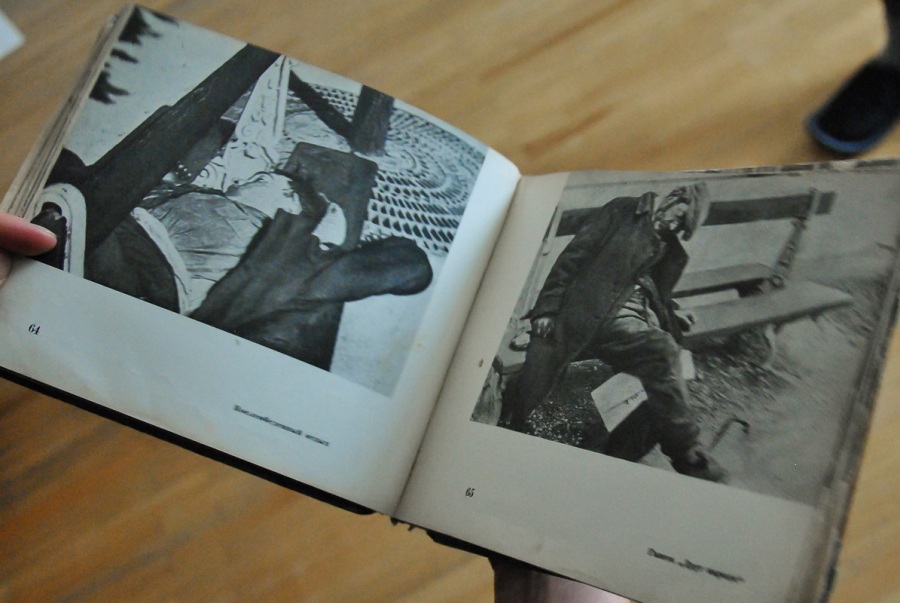

Вот, например, карманное издание писем Ницще, купленное в Дюссельдорфе. Не уверена, что я буду ее читать на немецком, но как памятник эпохе эта книга имеет ценность (это издание было выпущено в 1943 году, и даже шрифт здесь говорит о многом). Или вот эта книга 1933 г. Ильи Эренбурга «Мой Париж» с его текстами и фотографиями, а оформление и фотомонтаж – Эль Лисицкого. Если сравнивать его снимки, например, с фотографиями «поэта Парижа» Эжена Атже, то они ничуть не уступают по экспрессии.

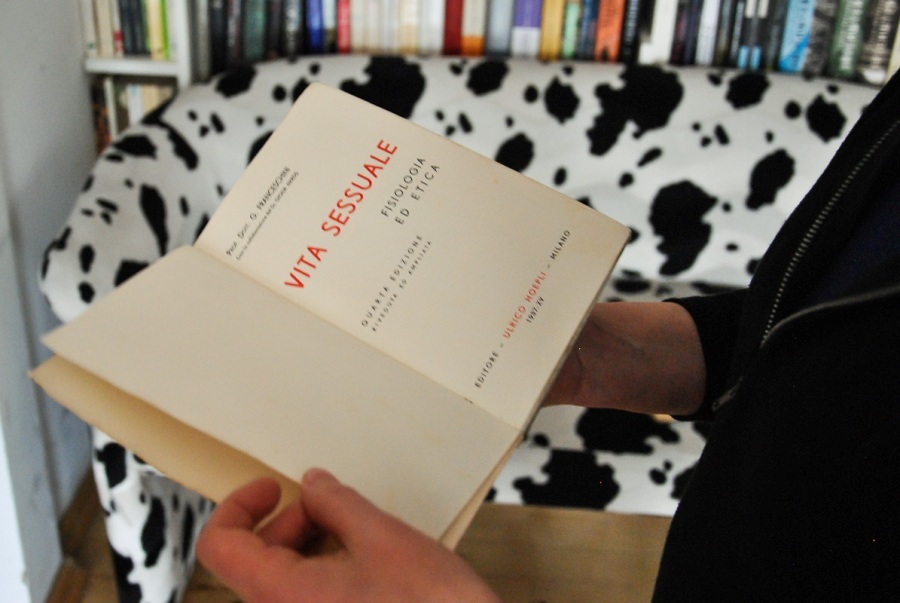

Выбор букинистических книг бывает, как правило, связан со специфическими темами, которые меня интересуют: такими, например, как дискурс медицины и дискуссии о сексуальности в конце XIX и вплоть до середины XX вв. В тот период публиковалось довольно много книг, посвященных евгенике и гигиене брака. Вот некоторые из таких книг, которые я покупала именно в связи с этим исследовательским интересом, – «От эроса к браку» 1944 года, выпущенная в нацистской Германии, «Сексуальная жизнь: физиология и этика» Франческини, которая вышла в период правления Муссолини в Италии в 1937 году. Понять фашистско-нацистскую модель брака помогут такие книги: они являются хорошим примером для понимания идеологии «сексуального воспитания».

Книга Жюля Мишле «Любовь» (1859 г.) очень пригодилась, когда я писала текст о марксистской теории любви, где мне было важно понять, как обсуждалась проблема любви, интимной жизни и брака у французских утопистов и их современников. Удивительно, что в середине XIX века профессор истории Мишле читал в университете курс по проблеме любви.

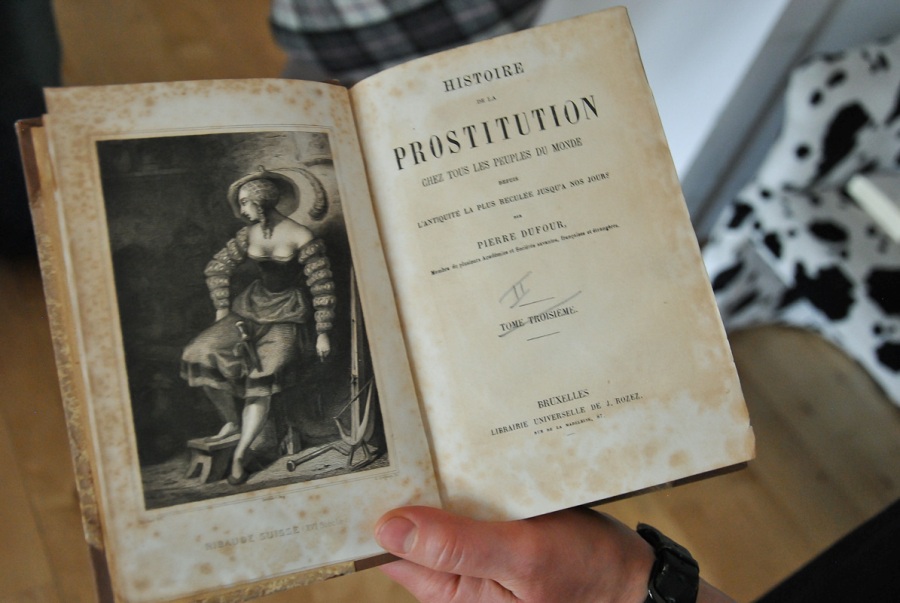

Книга Пьера Дюфура «История проституции» (1911 г.) для меня как артефакт той эпохи, когда проституция начала широко обсуждаться как социальное явление – при этом одни полагали, что проституция неустранима и лишь меняет свои исторические формы, другие (социалисты) считали, что этот социальный порок отомрет, как только будет изменен социальный строй.

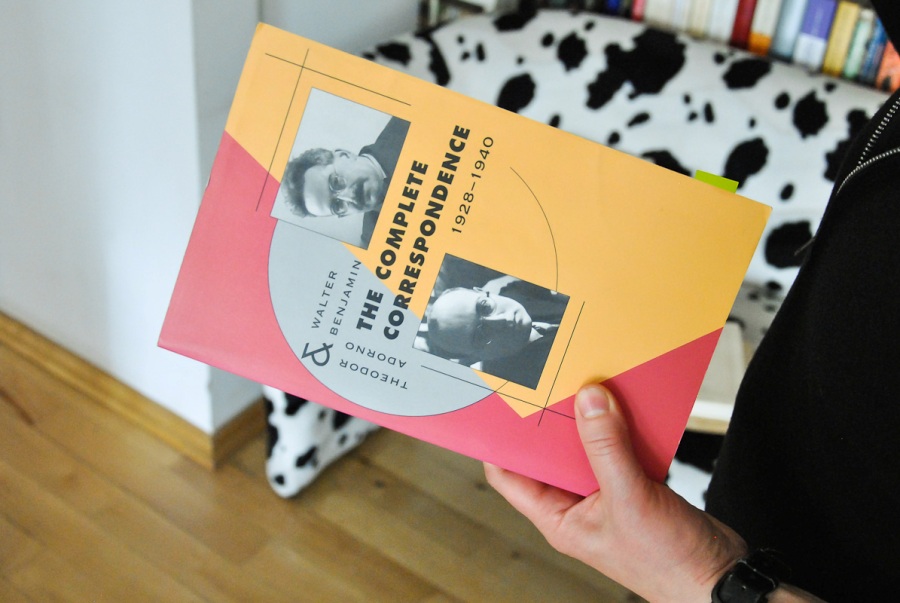

Переписка

Особое значение в нашей библиотеке уделяется такому жанру, как переписка интеллектуалов. Есть у нас переписка Жана-Поля Сартра и Симоны де Бовуар, Ханны Арендт и Хайдеггера, которая только сейчас вышла в переводе на русский. Здесь, например, Беньямин и Адорно обсуждают постепенное, но довольно брутальное наступление нацизма и, в том числе, стратегии выживания и продолжения интеллектуальной работы.

У писем странный статус. Это не научные тексты, но они дают возможность почерпнуть дополнительный авторский комментарий – перед нами предстает фабрика мысли интеллектуалов. Беньямин для меня один из самых важных авторов, и те его работы, которые у меня не представлены в книгах, есть в ксерокопиях или в электронном виде.

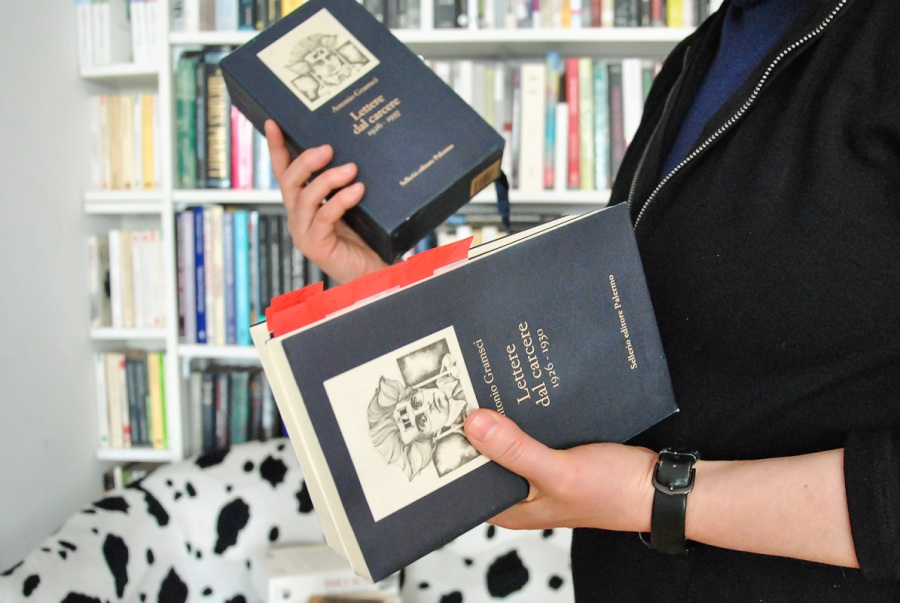

У нас очень мало знают Антонио Грамши. Это итальянское издание «Lettere dal carcere» содержит все его письма, написанные в тюремном заключении с 1926 по 1937 годы. В 1990-1991 гг., на излете советской эпохи, на русском языке были изданы избранные места из его «Тюремных тетрадей», все личное из них, конечно, было удалено, и в этом был свой смысл. Но, чтобы понять, в какой степени язык теории Грамши определялся его поднадзорностью (ведь письма подвергались перлюстрации), стоит читать все. Из переписки с сестрами Шухт можно увидеть историю его личной драмы – жена Юлия Шухт и дети, которых он больше не смог увидеть, оставались в Советском Союзе.

Еще есть переписка Розы Люксембург с друзьями и единомышленниками. Недавно купила переписку Карла Маркса с родными. Издание по-настоящему букинистическое, такое сейчас вряд ли будут издавать. Купила в Вильнюсе – подарок советской эпохи за 2 лита.

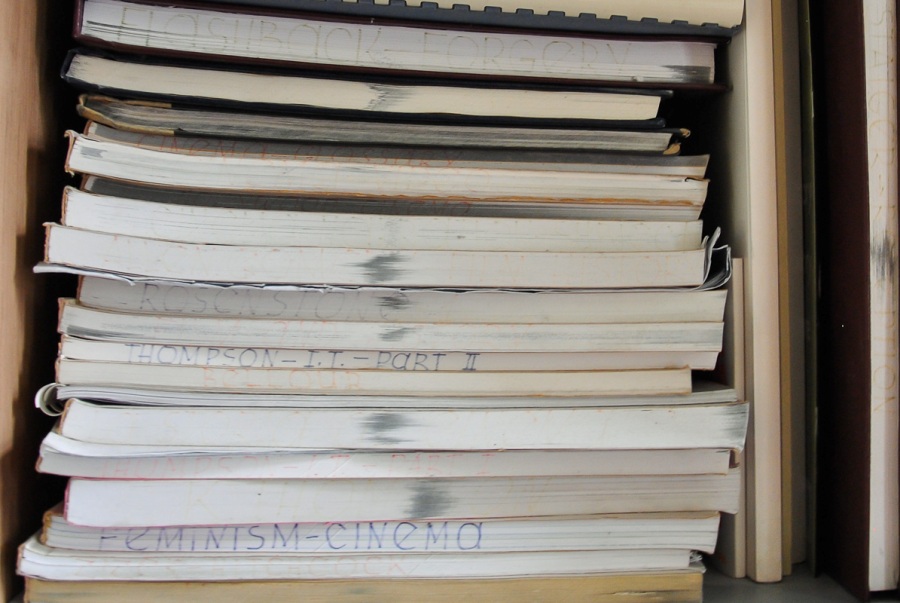

Ксерокопии

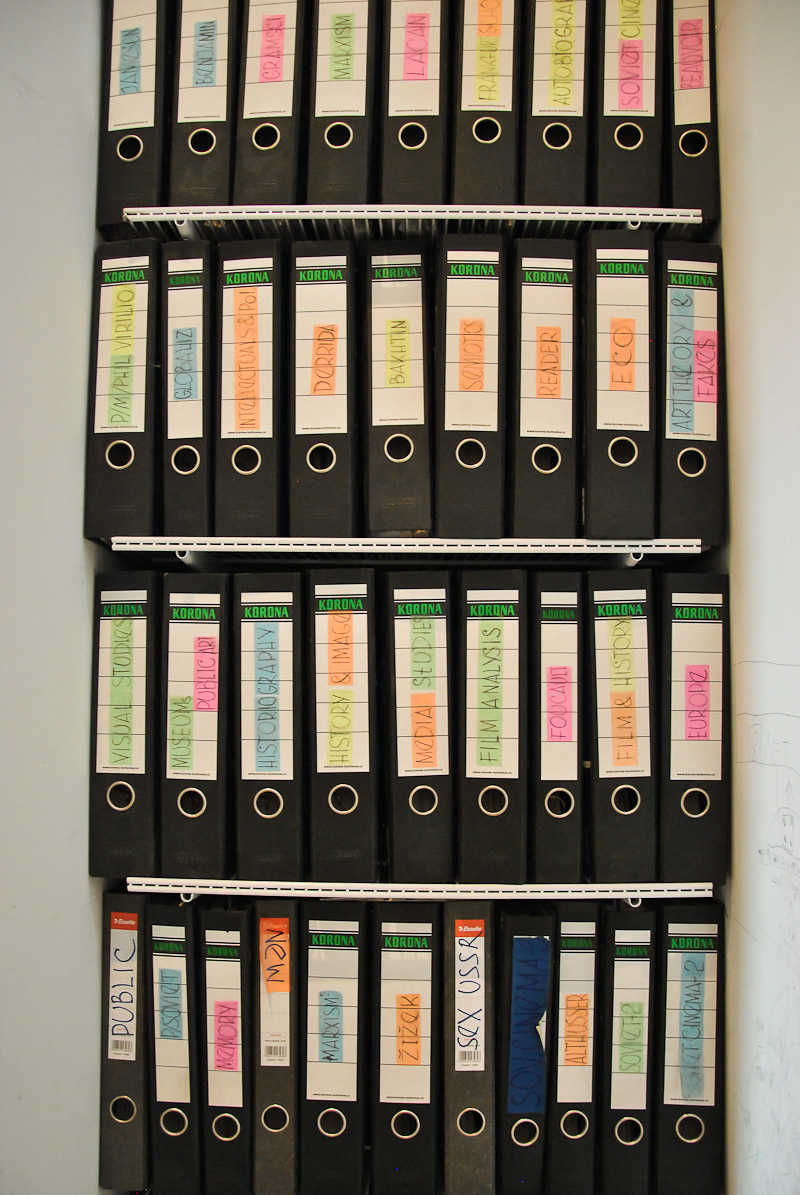

Помимо классической культуры книги и виртуальных библиотек, был у нас и переходный период – культура ксероксов.

Часть книг на итальянском и французском, которые хранятся у меня в таком виде, по-прежнему трудно найти. На ксероксы ушло много денег и времени, проведенного «у станка», то есть за копировальными машинами в разных университетских библиотеках. Да, сейчас это действительно анахронизм, но я и по сей день ими активно пользуюсь.

Вот эти ксероксы Лакана в 90-е мы переплетали на филологическом факультете, но работать с такими переплетами ужасно неудобно. Был еще где-то Делез и Гваттари «Капитализм и шизофрения» – с обложкой атласа дорог СССР!

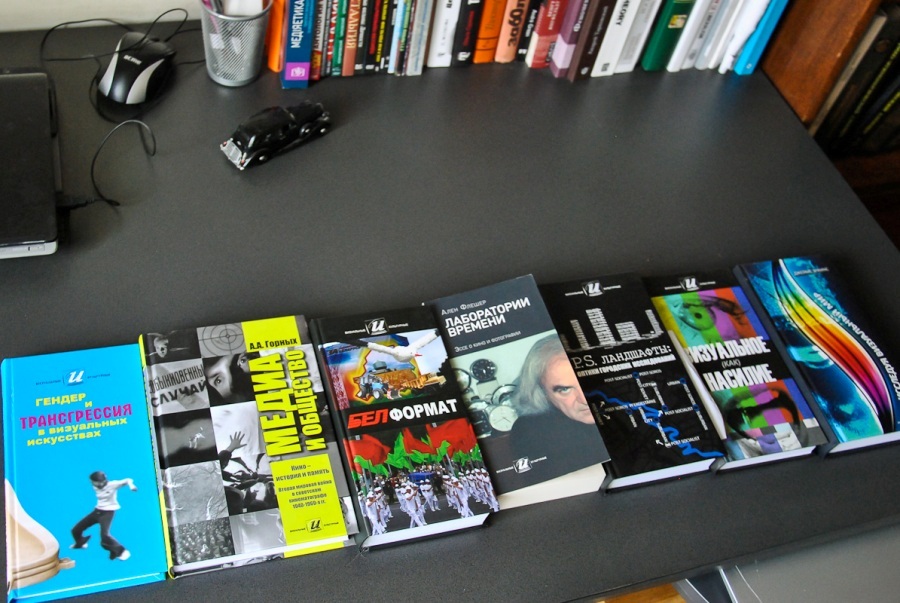

Издания ЕГУ: серия по визуальным и культурным исследованиям

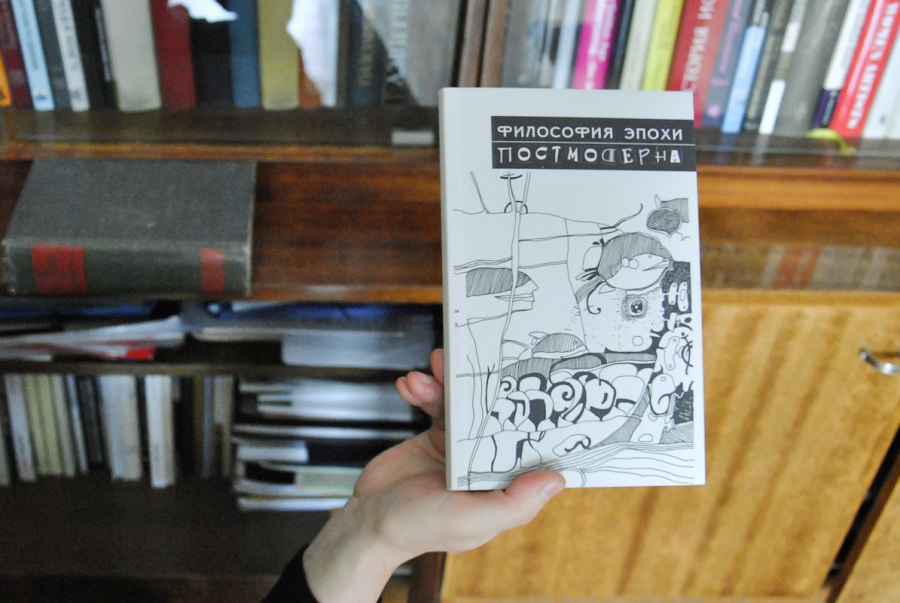

В 1996 году мы издали книжку «Философия эпохи постмодерна». Тираж – 1000 экземпляров, довольно большой по тем временам. На тот момент, когда мы ее выпускали, Делеза только-только начали переводить, я переводила «Ризому», не имея никаких аналогов на русском. Конечно, там есть ошибки. С высоты сегодняшнего дня это было бы лучше исправить, и это уже сделали другие переводчики Делеза, но тогда было важно начать работу по переводу. Рисунки для обложки, кстати, делал Сергей Селецкий.

С Русланом Вашкевичем наше сотрудничество началось тоже очень давно. Вот первая книга нашего Центра гендерных исследований – «Антология гендерной теории». Дизайн обложки Руслана Вашкевича.

Наверное, каждый, кто открывал эту книгу и читал текст Андреа Дворкин «Гиноцид, или китайское бинтование ног», уже внутренне чувствовал себя феминистом. Когда мы с Еленой Гаповой делали эту книгу, нам хотелось сделать ее основательной, запросив все авторские права. Было очень важно, что мы, может быть, делаем первую такую значимую подборку гендерных и феминистских текстов на русском языке. И она действительно потом стала бестселлером. Но сколько ушло на это времени, а главное – усилий.

Чтобы делать наши книги, с каждым годом все сложнее и сложнее оказывалось договариваться насчет авторских прав. В некоторых случаях авторы – Джеймс Элкинс или Ален Флешер – «дарили» нам авторские права.

Вот вся наша серия по визуальным и культурным исследованиям. Начиналась она с того, что в конце 90-х мы стали развивать исследования визуальной культуры на институциональном уровне и начали проводить семинары. Когда мы собирались хотя бы раз в месяц, каждый из нас делал доклад, это была такая атмосфера бескорыстного научного обсуждения – и это было очень хорошо. Некоторые из этих семинаров превратились в книги. Но из-за того, что ЕГУ был закрыт в 2004 году, какие-то из этих книг задержались.

Сейчас в работе еще несколько книг. Надеюсь, нам с Вероникой Фурс удастся сделать перевод книги Жака Деррида «Истина в живописи». Потом в нашей серии выйдет книга Лены Пренц и других авторов – по белорусскому неофициальному искусству 1970-1980-х гг.

Говоря об исследованиях визуальной культуры, невозможно представить себе эту работу без анализа визуального материала, а сами книги – без «картинок». Помимо того, что это просто могут быть фотограммы из фильмов или репродукции живописных картин – очень большое количество текстов связано с кино, поэтому идеально было бы перейти в формат augmented book, чтобы, помимо текста, всегда под рукой иметь и видео. Зайдя на сайт Бруно Латура, можно также увидеть, что augmented book – это также «живая» книга, которая постоянно растет и развивается за счет текста, комментариев, гиперссылок и т.д.

У многих нынешних известных авторов есть собственная стратегия презентации своих старых книг либо же создания новых книг в интернете. Лев Манович, например, будучи теоретиком новых медиа, свои книги создает посредством новых медиа. И многие его тексты появились сначала на его сайте – как work in progress, а финальные версии могли быть опубликованы уже после обсуждения с читателями некоторых ключевых идей.

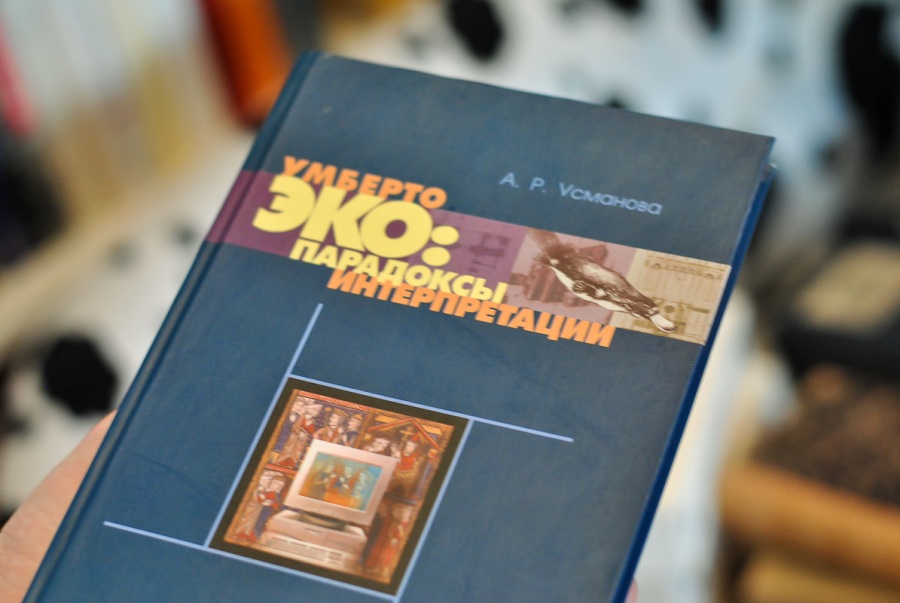

У меня есть книги У. Эко на английском, французском, итальянском – и, конечно, есть книжка, с которой, думаю, у многих началось знакомство с этим автором. Я имею в виду первое издание «Имени розы» и «Заметок на полях», вышедшее в конце 1980-х гг. (в переводе Елены Костюкович).

Это моя монография, посвященная Умберто Эко. Но тут также есть несколько изданий с другими моими текстами об Умберто Эко, которые выходили на французском или на итальянском.

Это был очень интересный коллоквиум в 1996 году в замке Cerisy-la-Salle. Местечко Cerisy-la-Salle имеет особую роль для формирования, наверное, почти всех интеллектуальных традиций ХХ века, по крайней мере во Франции. В течение многих лет в этом замке с весны и до поздней осени проводятся коллоквиумы: приезжает группа людей – и на 10 дней они становятся обитателями замка, общаются только друг с другом. Мне очень повезло: я была на двух-трех таких коллоквиумах. Один из них был с участием Жака Ле Гоффа и Умберто Эко – и в итоге появилась вот эта книга: она выходила одновременно на французском и на итальянском.

Детские книги

– А детские книжки вы с сыном вместе выбираете?

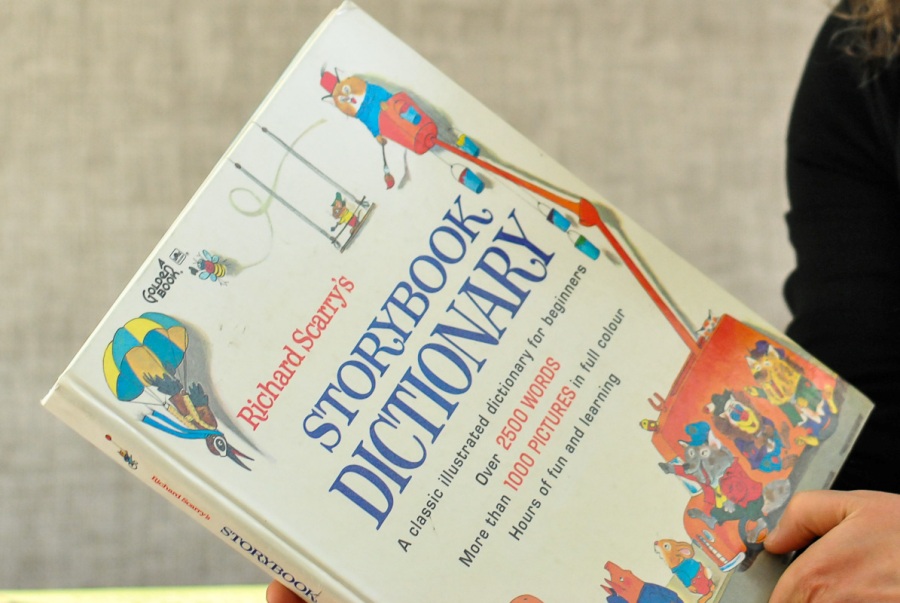

– Когда как... Иногда просто сама покупаю, потому что знаю, что хотела бы купить. Несколько лет назад случайно обнаружила Ричарда Скарри у одной своей подруги из Брюсселя.

Я еще привозила Скарри на английском – из других стран. А потом его стали переводить, он стал очень популярен на русском. У Ричарда Скарри замечательные истории и великолепные картинки... Здесь очень много персонажей, и с каждым что-нибудь происходит. Никитка особенно полюбил эту книжку потому, что здесь у каждого персонажа свой вид транспорта (например, машина-морковка или машина-сыр), с персонажами происходят совершенно невероятные истории. На мой взгляд – это одна из лучших книг для детей.

Надо сказать, что, когда мы имеем дело с этой книжкой на русском, пропадает один очень важный нюанс. В английском варианте книги Скарри важны как обучающие книги, своего рода английский для native speakers, которые начинают читать.

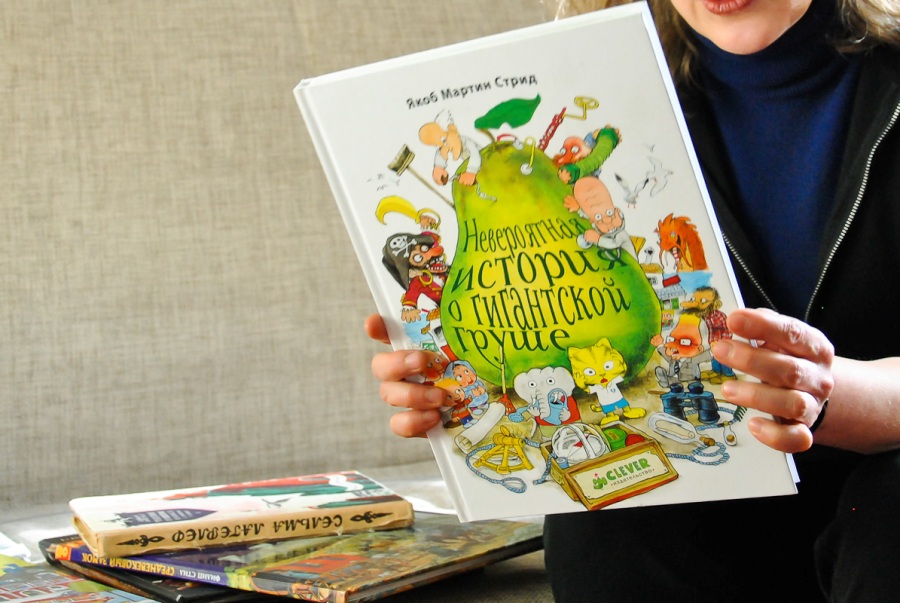

Хочется также сказать отдельное спасибо Мартину Стриду. Эту книгу Никита просто проглотил – не мог вообще оторваться, пока не прочитал полностью историю о гигантской груше. Здесь принцип тот же: авторский текст и авторские рисунки, некоторое количество забавных персонажей, которые оказываются вовлеченными в какую-нибудь невероятную историю – в данном случае про зеленую грушу.

Эту книгу подарила моя коллега, директор нашего издательства Людмила Малевич – я была очень рада, потому что как раз тогда у ребенка был период увлечения доспехами, мечами... Такого рода книги действительно ориентированы на детей и в доступной форме представляют историю рыцарства и жизнь в средневековом замке. Для меня важно, по крайней мере, чтобы был действительно интересный, занимательный и познавательный текст. И чтобы при этом было много любопытных исторических деталей, чтобы историческая точность или как минимум дух эпохи был передан через иллюстрации.

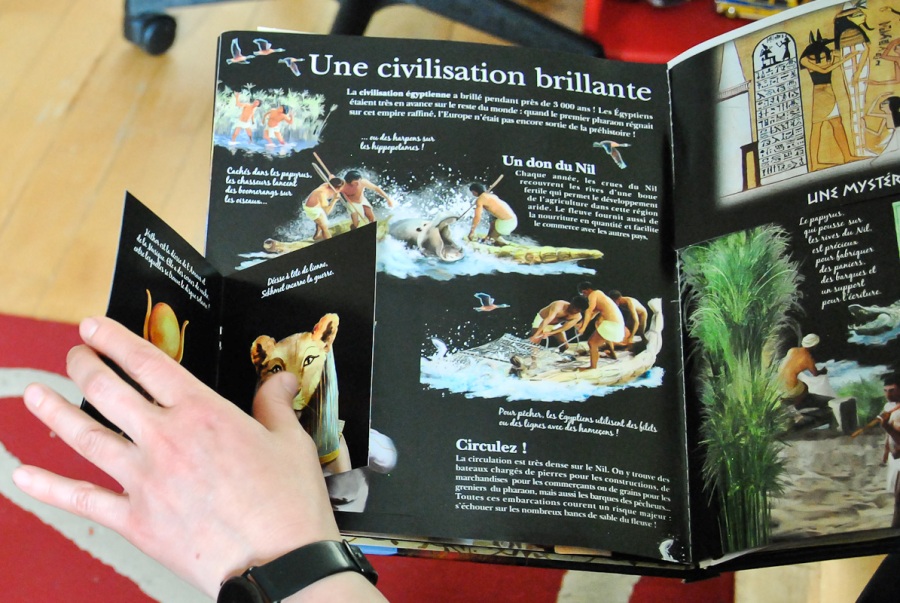

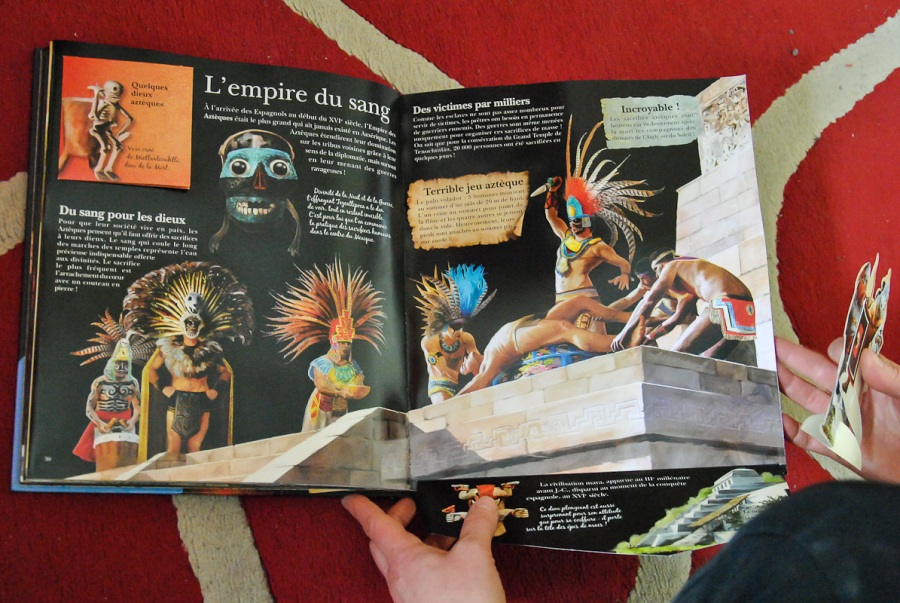

Эта энциклопедия, которую издает французское издательство Larousse, мне кажется одним из лучших способов знакомства детей с мировой историей. Купила ее на книжном развале очень дешево, за 3 евро. Она посвящена древним цивилизациям – и Южной Америке, и Индии, и Месопотамии, и, конечно, грекам и римлянам. Никитка французский не знает – я ему перевожу.

Это интерактивная книга. Китай представлен портретиками с императорами. Гладиаторов можно ставить и играть! Здесь важнее, чтобы она была красочной и познавательной. Есть даже довольно суровые сюжеты – например, про жертвоприношения. А здесь – сундучок с сокровищами. В следующий раз я постараюсь привезти все книги из этой серии, потому что это – замечательная детская литература.

Сейчас мы с Никитой читаем «Мифы и легенды древней Греции» (в изложении Николая Куна). Греки были таким детством европейской цивилизации – и дети на это очень отзываются.

Для меня было очень важно с детства передать Никите культурную память советского детства – о наших любимых книгах. В СССР для детей было издано невероятное количество сказок всех народов мира. Очень много было авторских – каких-то совершенно редких немецких или итальянских писателей.

В первом классе, когда все остальные дети учились читать, мне разрешали приносить свои книги. И я помню, что за первый класс перечитала кучу литературы. Одной из этих книжек была совершенно замечательная книжка про рассказы о Петре Первом и петровской эпохе...

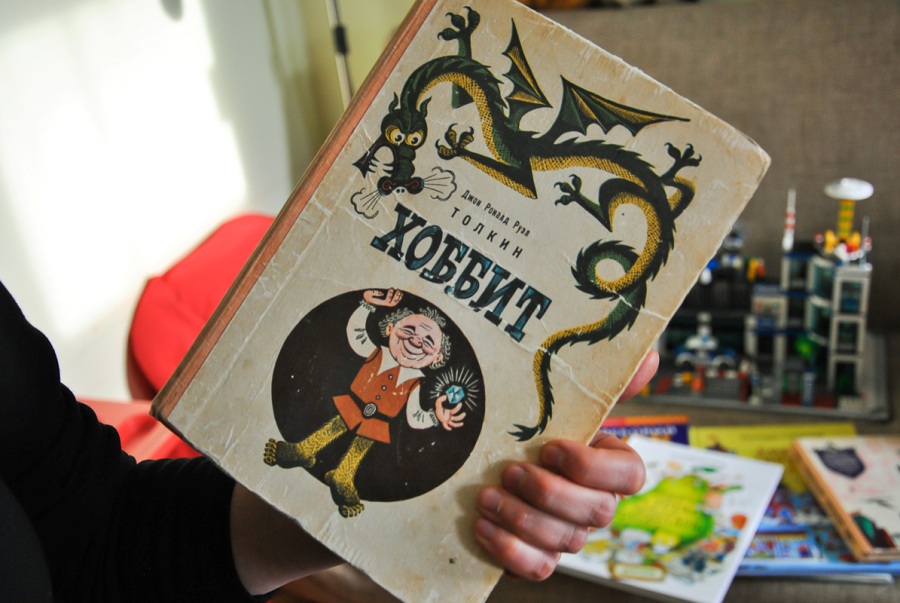

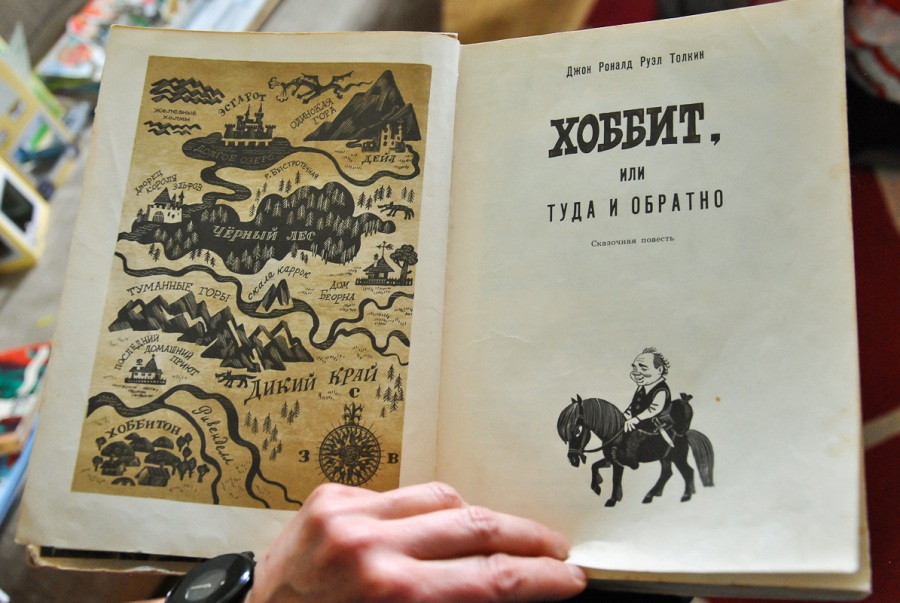

У меня было несколько любимых книг в возрасте 6-8 лет. Это, конечно, «Хоббит», «Путешествие Нильса с дикими гусями», книги о Муми-троллях, «Волшебник изумрудного города» и др.

Особенно я любила книжку польского писателя Людвика Ежи Керна – «Фердинанд Великолепный». Я ее потом даже отдельно искала, потому что мой экземпляр потерялся, чтобы у Никитки она была. В детстве у меня было другое издание с совершенно другими иллюстрациями. А это издание 1990 года, но я все равно рада, что оно хотя бы в таком виде есть.

Очень хорошо, что переиздали и такую «книжку всех советских детей», как «Веселое мореплавание Солнышкина» Виталия Коржикова. У меня было замечательное первое издание 1967 года, и весь этот дух приключений и путешествия по океану, путешествия на Дальний Восток – все это здесь присутствует. Это мы тоже с Никиткой прочитали.

Самое первое издание «Хоббита» на русском. Эта книжка вышла в 1976 году, и тут совершенно необычные рисунки художника Беломлинского. Здесь очень хорошие иллюстрации и перевод отличный. Думаю, многие из вас сразу опознают в хоббите Евгения Леонова. То, что Беломлинский использовал именно образ Евгения Леонова, мне кажется совершенно невероятным. Прочитав книгу много раз, я, помню, все мечтала увидеть фильм с Леоновым в роли хоббита. Досадно, что такого кино не было, и только сейчас я понимаю, почему этот фильм не мог появиться.

Сейчас детских книг издается очень много, и многие из них действительно познавательны. Некоторые представляют собой арт-книги. Я думаю, что это один из самых динамично развивающихся сегментов рынка.

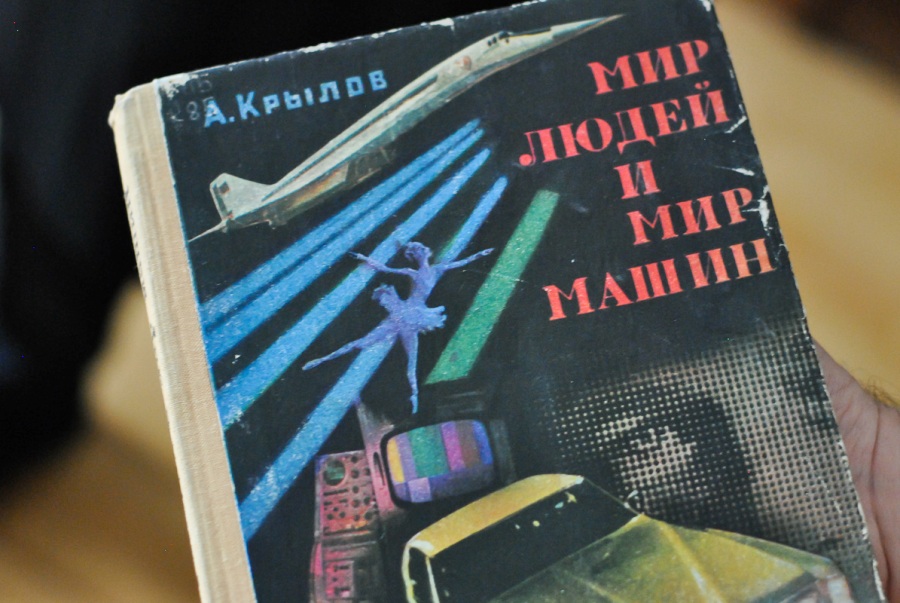

А еще я стала собирать советские детские книжки о науке. Это связано как раз с моим интересом к утопии и к science and technology studies.

Это всего лишь две из них – их на самом деле значительно больше – «Мир людей и мир машин» 1976 года, они все великолепно иллюстрированы, в них действительно популярным языком рассказывают детям про те или иные достижения, невероятные идеи, о том, что значительно превосходит курс школьной программы. Причем писали нередко академики – люди, которым есть чем заниматься.

В этих книжках, помимо массы полезных сведений (например, про условный рефлекс у машины), есть, например, то, как представляли полярный город будущего в Арктике, или обсуждается вопрос о том, сколько часов в день люди будут работать при коммунизме (как в книге «За гранью XX века» 1962 г.). В советское время с точки зрения популяризации науки все обстояло на несколько уровней выше, чем сейчас.

Научные комиксы

А вот и семиотика в комиксах. Поначалу я сразу 2-3 купила – Фуко и Лакан, «Semiotics for Beginners». Покажу самое недавнее – здесь они называются уже не просто «Introducing...» или «For beginners...», а появляется такой подзаголовок: «The Graphic Guide».

С точки зрения медиализации знания, перевод книг в комиксы – это попытка не просто иллюстрировать историю, а именно передать суть некоторых идей с помощью рисунков. Если вдуматься, многие методы визуализации знания, которыми мы пользуемся, появились уже давно. Эти графические формы с целью обучения посредством визуальных «нарративов», на мой взгляд, были наработаны в культуре диафильмов.

Одним из самых первых таких «Introducing...»-комиксов на русском языке была книжка, выходившая в 1991 году, – «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, великолепное издание.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: CityDog.by.