Как известно, первый глобальный кризис со взрослым человеком случается в 25–35 лет. Полное переосмысление своей жизни, безграничная жалость и ненависть к себе – вы тоже с этим столкнулись?

Собрали для вас истории 12 белорусов, которые в свои 19–32 года наделали таких дел, что попали в учебники по белорусской истории, литературе и государственности. А мы теперь ими гордимся и берем в пример: оказывается, и в первый кризис среднего возраста можно менять страну и мир!

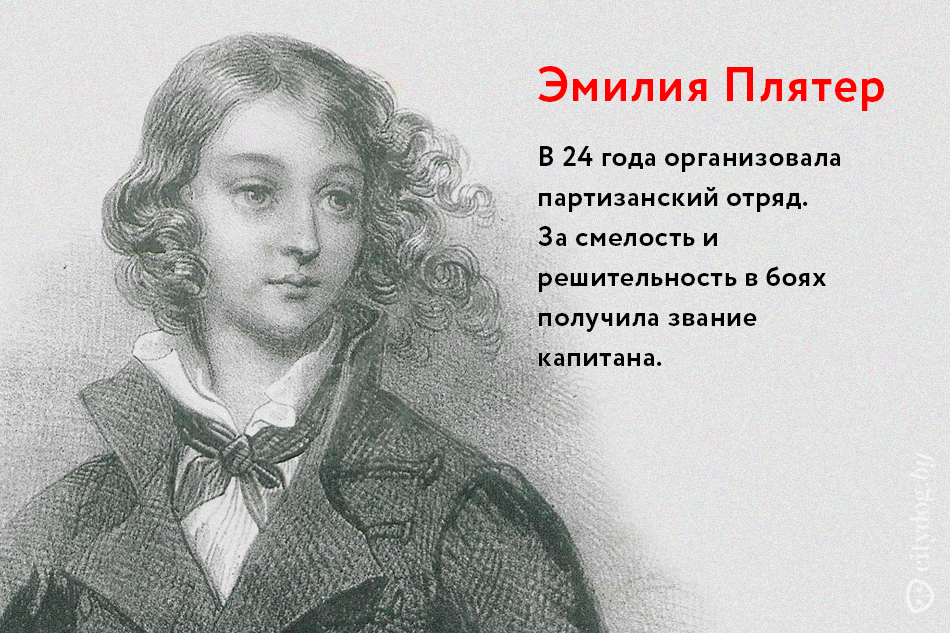

Когда в 1830 году в Варшаве разгорелось национально-освободительное восстание, Эмилия – кумирами девушки были Тадеуш Костюшко и Жанна д’Арк – не могла оставаться от него в стороне. Сперва она агитировала родственников и знакомых подготовить восстания в Литве и Беларуси, а после собрала отряд в местечке Дусяты (Литва) и повела его на Двинск.

Эмилию не зря называли «белорусской Жанной д’Арк». Под ее руководством отряд, в котором, кстати, было немало девушек, одержал не одну победу. За проявленные героизм и отвагу главное командование повстанческими силами назначило девушку почетным командиром роты и присвоило ей звание капитана – впервые в истории.

Но прославилась Плятер не только как революционерка, но и как фольклористка. Устным народным творчеством она увлеклась на Витебщине, где с 9 лет жила с матерью, – родилась девушка в Вильне. Там она выучила белорусские народные танцы и песни, пробовала писать стихи на мове. Помимо этого девушка интересовалась конным спортом и стрельбой.

Умерла Эмилия в 25 лет. После поражения ее отряда под Вильно она решила отправиться в Польшу, чтобы там присоединиться к восстанию, но по дороге тяжело заболела и умерла. Адам Мицкевич воспел ее в своем стихотворении «Смерть полковника».

Первая белорусская просветительница и первая женщина, которую канонизировали в святые, – историю Евфросинии Полоцкой знают многие. В 12 лет Предслава – внучка Всеслава Чародея – по собственному желанию ушла в монастырь. В Софийском соборе в Полоцке она занималась переписыванием и, возможно, переводом книг.

При монастырях, основанных Евфросинией Полоцкой, работали школы (там преподавали чтение, письмо, нотную грамоту и, возможно, греческий язык), библиотеки, различные мастерские и многое другое. Поэтому они по праву считались центрами образования, просвещения.

Умерла Евфросиния Полоцкая во время паломничества в Иерусалим, недалеко от которого и была похоронена.

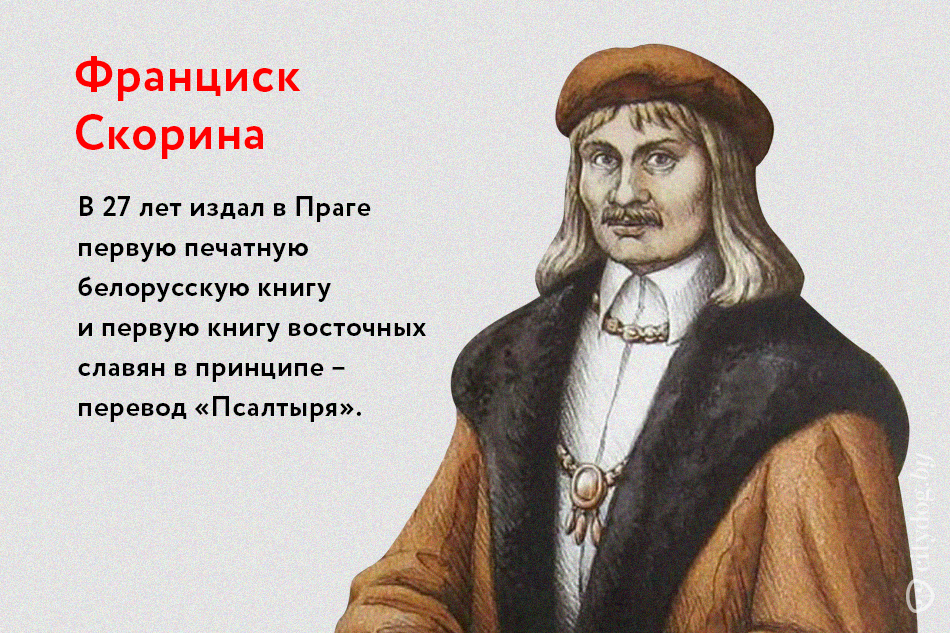

Первопечатник, философ-гуманист, писатель, общественный деятель, предприниматель, ученый-медик. Также Франциск Скорина занимался живописью и ботаникой, знал несколько языков, активно путешествовал по Европе.

Изданная им Библия была изложена максимально простым языком, приближенным к народному, чтобы знания была доступны для «людей простых, посполитых» (то есть небогатых, скромных). В Библию Скорина также добавил предисловия, гравюры (не все из них авторства первопечатника) и собственный портрет, что для книг эпохи Средневековья было в новинку.

А издавал Франциск Скорина книги в белорусской редакции церковнославянского языка.

– Каго любіш?

– Люблю Беларусь!

– То ўзаемна!

Идея Калиновского о создании независимого государства для белорусов была отражена даже в тайном пароле повстанцев. И, несмотря на то что восстание не нашло массовой поддержки среди крестьян и потерпело поражение, белорусы впервые заявили о готовности бороться за свою свободу и свободу своей страны, а Калиновский стал ее символом.

Кстати, Кастусем, а точнее сразу Касцюком, лидера восстания впервые назвал историк Вацлав Ластовский в газете «Гоман». При рождении Калиновского назвали Викентий Константин.

Он не только был организатором национально-освободительного движения, но вместе с соратниками создал и первую белорусскую независимую газету «Мужыцкая праўда». В ней поднимались проблемы крестьян, которых призывали к радикальным действиям. Полиция назвала газету «брошюрами возмутительного содержания».

В ноябре 2019 года руководители и участники восстания 1863-1864 годов, останки которых обнаружили при раскопках на горе Гедимина, были перезахоронены в Вильнюсе. На горе были найдены и останки Кастуся Калиновского. Многие жители нашей страны хотели, чтобы их перезахоронили в Беларуси, но, увы, надежды не оправдались.

Театр, первая телефонная станция, мост через Свислочь, брукаванка, электрическое освещение, завод «Аліварыя», открытие ломбарда, конки, ночлежки для бездомных, приходского училища, родильного приюта, госпиталей – все это и многое другое является делом рук графа Чапского.

Он трижды переизбирался на пост мэра Минска и пытался превратить город в европейский, в котором хотелось бы жить. Также Чапский был неплохим бизнесменом с внушительным состоянием, которое часто пускалось на нужды города. Граф даже отказался от годового жалования в 3000 рублей и передал его в городскую казну.

Более подробно про мэра, в команде которого хотели бы работать даже вы, можно прочитать здесь. А еще мы собрали о нем слухи и факты, которые все настойчиво скрывают.

Самое интересное, что у Саломеи не было диплома врача и она не училась медицине. Знания в этой области она получила от своего первого мужа – врача-окулиста, который практиковал в Стамбуле. После его смерти Саломея легко смогла его заменить, став врачом при дворе и гареме султана Османской империи.

Она даже получила официальное разрешение на врачебную деятельность. И, кстати, могла практиковать как среди мужчин, так и среди женщин, что для мусульманских традиций было неприемлемо.

В качестве врача Саломея была и при гетмане ВКЛ Михаиле Казимире Радзивилле Рыбоньке, а также российской императрице Анне Иоановне. Одно время Русецкая практиковала в Вене, последнее известное место ее врачебной деятельности – Стамбул.

Умерла Саломея в 42 года, оставив потомкам свои мемуары. В Беларуси они были изданы в 1993 году благодаря переводу Миколы Хаустовича под названием «Авантуры майго жыцця».

За создание республики Жилуновичу пришлось повоевать с Вильгельмом Кнориным и Александром Мясниковым, которые не считали белорусов самостоятельной нацией. В итоге БССР все-таки появилась 1 января 1919-го. И до 3 февраля правительство возглавлял именно Змитер Жилунович – автор манифеста об образовании ССРБ.

Также он был инициатором проведения в стране белорусизации. В 1921 году наладил выпуск белорусских книг и учебников в Берлине.

Отличился Жилунович не только как государственный деятель, но и как литератор. Он – автор первого белорусского романа «Соки целины». Свои произведения Дмитрий Федорович издавал под псевдонимами, самый известный из которых – Тишка Гартный.

«Вельмі важна вырваць наш народ з-пад рускага гіпнозу, паказаць яму іншыя каштоўнасці і шляхі нацыянальнага жыцця, звярнуць увагу на неабходнасць больш цеснага збліжэння з нашымі прыбалтыйскімі суседзямі», – писал Вацлав Ластовский, выступавший против советской власти и польской оккупации, за независимую Беларусь.

Он был и одним из тех, кто участвовал в провозглашении независимости БНР, с декабря 1919-го по апрель 1923-го возглавлял ее Совет министров.

Ластовский также был писателем, историком и филологом. Он исследовал древнебелорусскую историю, литературу и происхождение названия «Белоруссия». Переводил на белорусский язык произведения классиков русской, английской, польской и датской литературы. Был директором Национального исторического музея.

Кстати, именно благодаря усилиям Ластовского была найдена и перевезена в Минск национальная святыня белорусов — крест Евфросинии Полоцкой.

Максим Богданович хотел создать собственную белорусскую поэзию, первым стал использовать такие стихотворные формы, как сонет, триолет, рондо, верлибр и другие.

Также поэт является одним из первых историков белорусской литературы. Он автор «Краткой истории белорусской письменности до XVI столетия» и «Нового периода в истории белорусской литературы».

Отец поэта Адам Богданович считал, что в творчестве сына отразилась лучшая сторона его души, «а может быть, и вся она целиком», что его лирика отражает его душевные переживания, а другие произведения – взгляды, убеждения и общественные интересы.

Известный белорусский литературовед Олег Лойко характеризовал классика белорусской литературы и его творчество как «уникальное, феноменальное явление, которое не укладывается ни в рамки своего времени, ни в рамки целых литературных эпох».

Называлась она «Андрюша». Ее вместе со своими товарищами Николай создал осенью 1941 года. Сначала они распространяли сводки Совинформбюро и антифашистские листовки, помогали советским военнопленным бежать из местных концлагерей. А после того как Николай связался с Минским подпольным горкомом комсомольцев, его группа, в которой на тот момент было около 300 человек, совершила немало диверсий.

Одни из значимых – вывод из строя конвейера на минском хлебозаводе «Автомат» и подрыв вагона трамвая с офицерами Вермахта. Также группой Кедышко были уничтожены около 70 оккупантов и коллаборационистов.

А в ноябре 1943-го он попал в засаду немецкой контрразведки, устроенной на явочной квартире, где и погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года «за организацию подпольной деятельности против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство» Николай Кедышко посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Писатель фактически с нуля создал белорусскую историческую беллетристику. Его романы и повести о прошлом не превзойдены до сих пор. А еще Короткевич стоял у истоков создания «городской» массовой литературы, начав писать па-беларуску детективы.

Кстати, в этом году повесть планируют перевести на китайский язык к 90-летию писателя. По мнению заместителя министра информации Игоря Бузовского, произведение должно вызвать интерес у китайской аудитории. Он также отметил, что «это исторический детектив, который захватывает своим сюжетом и, что особенно важно, белорусским сюжетом».

И если покорение Китая еще только в планах, то у белорусской аудитории повесть остается в фаворитах не один год. Так, генеральный директор «Белкниги» Александр Вашкевич рассказал, что по результатам 2018-2019 годов самой продаваемой книгой стала именно «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича.

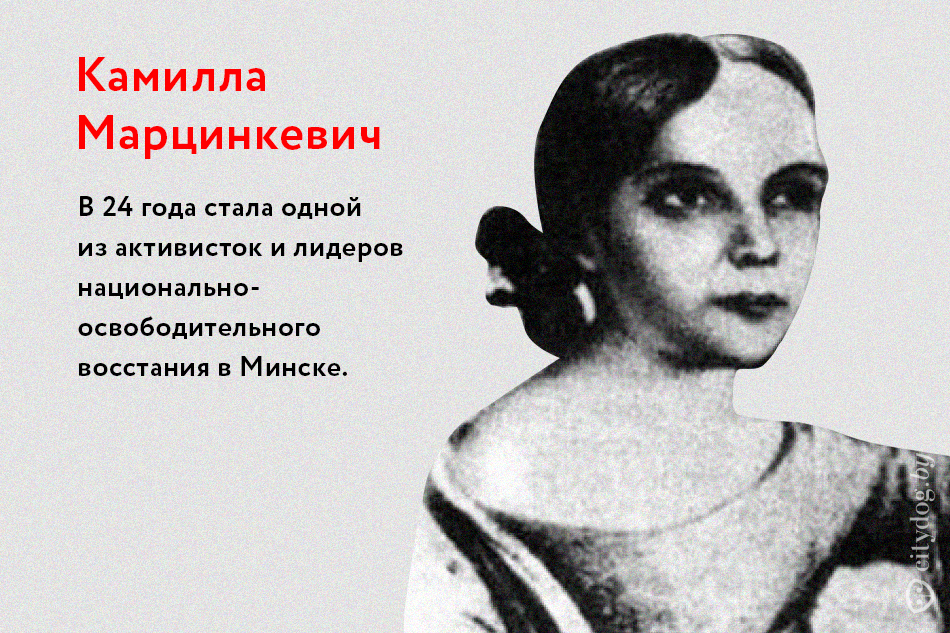

Дочери классика белоруской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича пророчили будущее выдающейся пианистки. И, хоть свой первый концерт Камилла дала в Варшаве в 8 лет, в 1845 году, ее карьера закончилась, так и не начавшись. У семьи Марцинкевичей не было денег, чтобы оплатить музыкальное образование детей.

Но самое интересное, что именно уроки музыки, которые давала Камилла, помогли ей заработать денег. На них девушка и организовала в Минске и Городке школы для «детей бедноты».

Однако в большой степени прославилась Камилла своим диссидентством. Когда в 1861 году в Минске начались патриотические демонстрации, она пела в Минском кафедральном соборе запрещенные революционные гимны и надевала траурные одежды в память о погибших патриотах, за что вскоре девушку объявили сумасшедшей и поместили в больницу для умалишенных.

Неизвестно, чем бы все закончилось, вот только минчане устроили демонстрацию в защиту Камиллы Марцинкевич – и ее отпустили.

Что почитать по теме: «Обольстительница» и «икона стиля» – что вы знаете об одной из самых влиятельных и сумасшедших минчанок

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: bing.com, welcome-belarus.ru, udf.by, wikiyy.com, czapski.by, turkaramamotoru.com, en.wikipedia.org, top.st, minsknews.by, infocenter.nlb.by, velvet.by.